Titelbild: Auf großen Äckern werden zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln Spritzgeräte in Kombination mit einem Kraftfahrzeug verwendet (Foto: Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0)

Pflanzenschutzmittel, umgangssprachlich als „Spritzmittel“ bezeichnet, sind routinemäßiger Bestandteil unserer Landwirtschaft und damit unserer Lebensgrundlage. Leider sind Informationen zu diesem kontroversen Thema – mit Ausnahme des berühmten Glyphosats – gut versteckt in sperrigen Gesetzestexten, Sicherheitsdatenblättern und Studien. Dieser Artikel versucht hier einen Zugang zu legen und einen komprimierten Überblick zu verschaffen, denn wie der Philosoph Michel Foucault einst meinte: Machtausübung und Weiterentwicklung funktioniert in einem modernen Staat in erster Linie über Informationsbeschaffung. Dies gilt umso mehr weil über 90 % der Österreicher nicht unmittelbar in der Landwirtschaft tätig sind.

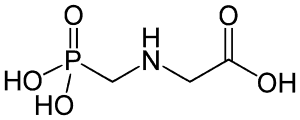

Abb. 1

Abb. 2

Mehr als Chemie

Pflanzenschutzmittel umfassen allgemein Substanzen, Methoden und Organismen, die dazu dienen, Kulturpflanzen vor Krankheitserregern, Fressfeinden, Parasiten sowie Konkurrenten zu schützen oder aber das Wachstum der Pflanzen auf gewünschte Weise zu beeinflussen. In der öffentlichen Diskussion allerdings beschränkt sich der Begriff meistens tatsächlich auf industriell synthetisierte Chemikalien, die bei der Bekämpfung diverser landwirtschaftlicher „Schädlinge“ Einsatz finden. Weit größeren Einfluss auf die Pflanzengesundheit haben jedoch Faktoren wie die Auswahl geeigneter Sorten für einen bestimmten Standort, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder eine durchdachte Fruchtfolge.

„Integrierter Pflanzenschutz“ – was ist das?

Gemäß dem Konzept des Integrierten Pflanzenschutzes sollen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nur eingesetzt werden, wenn keine sinnvolle mechanische oder biologische Methode zur Verfügung steht. Das Vorsorgeprinzip wiederum verpflichtet Pflanzenschutzmittel-Anwender im Zweifelsfall eine Pflanzenschutzmethode zu wählen, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt möglichst nicht schädigt – will sagen „vorsorglich“ agiert. Das Vorsorgeprinzip greift also bereits, wenn negative Auswirkungen wahrscheinlich, aber noch nicht zur Gänze bewiesen sind. Sowohl der Integrierte Pflanzenschutz als auch das Vorsorgeprinzip sind in der EU gesetzlich verankert (der Integrierte Pflanzenschutz im Speziellen in der Richtlinie 2009/128/EG).

Das Problem mit dem Pudel

Unter diesen Gesichtspunkten könnte man als unvoreingenommener Beobachter meinen, dass der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel doch selten sein müsse. Tatsächlich ist ihr Einsatz aber wesentlicher Bestandteil unserer konventionellen Landwirtschaft. „Des Pudels Kern“ in diesem Fall ist unter anderem folgender: Die genannten gesetzlichen Bestimmungen werden von den Anwendern und Interessensverbänden teilweise bewusst anders interpretiert oder sogar ignoriert. Zusätzlich sind die Kontrollbehörden zum Teil damit überfordert (oder nicht willens?) komplexe Konzepte wie den integrierten Pflanzenschutz einzufordern und dessen Einhaltung zu kontrollieren. Man beschränkt sich bei Kontrollen oft auf Formales und auf das, was leicht kontrollierbar ist. So prüft man etwa, ob die persönliche Schutzausrüstung vorhanden ist oder ob die sogenannten ‘Spritztagebücher‘ alles vorbildlich dokumentieren. Wie plausibel die Aufzeichnungen sind und ob die Pflanzenschutzmittel-Anwendungen korrekt erfolgten, kann oft nur schwer und mit viel Aufwand nachvollzogen werden. Zur Einhaltung eines Integrierten Pflanzenschutzes und des Vorsorgeprinzips tragen solche Kontrollen daher nicht ausreichend bei – mit maßgeblichen Folgen für Gesundheit und Umwelt.

Wie aus einer Revolution und einem folgenschweren Paket die Gegenwart wurde

Um die heutige Situation und den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel nachvollziehen zu können, ist es wichtig, die historische Dimension zu kennen. Während der industriellen Revolution kam es zu vielfältigen, unter anderem naturwissenschaftlichen Entwicklungen, die in der sogenannten Grünen Revolution in den 1960ern gipfelten – aus heutiger Sicht ein doppeldeutiger Begriff. Dabei erhielten Landwirte nämlich ein spezielles Angebot: ein folgenschweres Gesamtpaket aus synthetischen, schnell löslichen Düngern (den Durchbruch brachte das Haber-Bosch-Verfahren), Neuzüchtungen von Nutzpflanzen mit höheren Erträgen und synthetischen Pflanzenschutzmitteln.

Dass die Grüne Revolution, wie viele andere Revolutionen, eine klare (macht)politische Dimension hatte, zeigte die federführende Beteiligung der US-Regierung und der Rockefeller Foundation. Norman E. Borlaug, ein US-amerikanischer Agrarwissenschaftler und Pflanzenzüchter, erhielt für seine Bemühungen im Zuge der Grünen Revolution 1970 den Friedensnobelpreis. Sein erklärtes Ziel war eine Ertragssteigerung, um den Welthunger zu bekämpfen.

Während sich die (absolute) Weltagrarproduktion im Vergleich zu damals tatsächlich erhöht hat, besteht das Problem des Hungers bekannterweise bis heute. Zusätzlich verursacht die konventionelle, auch sehr pestizidlastige Landwirtschaft, die einst aus der Grünen Revolution entstand, mittlerweile hohe Kosten und Schäden für die Allgemeinheit. Zu diesen zählen ein hoher Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie, Rohstoffe), Bodenbelastung, Erosion und Schadstoffbelastung (Treibhauseffekt!), Biodiversitäts- und Lebensraumverlust und damit einhergehende Verluste an Lebensqualität für den Menschen. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) empfiehlt daher eine ökologischere, ganzheitliche Form der Landwirtschaft, die ebenso die Weltbevölkerung ernähren kann und dies auf bedeutend nachhaltigere Weise.

Glyphosat und seine Gefährten

Auch wenn es bis heute (Jänner 2020) nicht umgesetzt wurde, beschloss das österreichische Parlament 2019 ein Verbot des bekannten Wirkstoffs Glyphosat – einer der weltweit am häufigsten eingesetzten Unkrautvernichter. Der Wirkstoff ist unter anderem Bestandteil von Monsantos prominentem Produkt RoundUp. Das mag hierzulande den Eindruck erweckt haben, man hätte einen großen Schritt in Richtung Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes unternommen. Tatsächlich ist Glyphosat in der österreichischen Landwirtschaft aber von relativ geringer Bedeutung, eher träfe das Verbot Verwalter öffentlicher Grünanlagen oder die Bahnbetreiber.

Foto: Barbara Leuprecht

Von den circa 1.470 derzeit in Österreich zugelassenen Pflanzenschutzmittelprodukten (Stand August 2019) haben viele zudem eine höhere Gefährdungseinstufung als die berüchtigten Produkte mit Glyphosat. Nur sind diese Produkte außerhalb von Anwenderkreisen kaum jemandem bekannt. Da wären beispielsweise folgende:

Das Insektenbekämpfungsmittel (Insektizid) Agritox (Register-Nummer 1797-0) mit dem Wirkstoff Chlorpyrifos ist in Österreich seit 1974 zugelassen. Es ist offiziell eingestuft als gesundheitsschädlich und gewässergefährdend. Zudem ist es für Bienen gefährlich. Die European Food Safety Authority (EFSA) geht beim Wirkstoff Chlorpyrifos seit 2011 auch von einem hohen Langzeitrisiko für Säugetiere aus. In einer verantwortungsbewussten, aktuellen Entscheidung der EU-Kommission wurde die Zulassung von Chlorpyrifos nicht mehr verlängert. Das bedeutet konkret dass der Wirkstoff in der gesamten EU nur mehr bis 16. April 2020 verwendet werden darf.

Das Pilzbekämpfungsmittel (Fungizid) Askon (Reg. – Nr. 3077-0) wird im Gemüsebau gegen verschiedene Erreger von Pilzkrankheiten eingesetzt. Die Wirkstoffe sind Azoxystrobin und Difenoconazol, die beide unterschiedliche biochemische Wirkmechanismen aufweisen. Askon ist offiziell eingestuft als akut toxisch beim Einatmen, chronisch gewässergefährdend sowie als sensibilisierend für Haut und Atemwege.

Accurate (Reg. – Nr. 2956-0) ist wie das erwähnte RoundUp ein Unkrautvernichter (Herbizid), allerdings wirkt es nur auf zweikeimblättrige Pflanzen. Es ist in Österreich im Getreideanbau zugelassen und wird gegen „Unkräuter“ wie Klatschmohn, Vogelmiere oder Hirtentäschel verwendet. Offiziell anerkannt ist, dass es schwere Augenschädigungen verursachen kann, sowie chronisch und akut Gewässer gefährdet.

Man könnte noch viele weitere Beispiele nennen. Auf dem Weg zu einer ökologischeren, nachhaltigen Landwirtschaft sind auf jeden Fall noch weitere politische Reformen nötig, die von einer umfassend informierten und selbstbestimmten Öffentlichkeit angestoßen werden müssen. Ebenso wichtig ist es, das Bewusstsein für den Integrierten Pflanzenschutz zu stärken und Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft zu erforschen. Derzeit wird von den gesamten Forschungsgeldern im Agrar- und Nahrungsmittelbereich nur circa ein Prozent für die Erforschung des ökologischen Landbaus aufgewendet.

Landwirtschaft ist eine der wesentlichsten und schönsten Berufungen der Menschheit. Als solche sollte sie kein Nischenthema nur für Spezialisten sein, sondern Bestandteil der Allgemeinbildung und so eine starke gesellschaftliche Teilhabe stimulieren.

Mahlzeit!

Weiterführende Literatur:

- Bundesamt für Ernährungssicherheit (2019). Österreichisches Pflanzenschutzmittelregister. Online: https://psmregister.baes.gv.at/

- Carson, Rachel (1971). Silent Spring. Penguin, Harmondsworth.

- Dowswell, Christopher (2009). Norman Ernest Borlaug (1914-2009). Science, Vol. 326, Issue 5951.

- EFSA (2011). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assesment of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2011;9(1):1961. [14 pp.]

- Kiss, F. & Steinert A. (2018). Handbuch Pflanzenschutz im Biogarten. Löwenzahn, Innsbruck.

- Löwenstein, Felix (2015). Es ist genug da. Für alle. Knaur, München.

- UNCTAD (2013). Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. Trade and Environment Review 2013, Genf. Online: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666

- Zaller, Johann G. (2018). Unser täglich Gift: Pestizide – die unterschätzte Gefahr. Deuticke, Wien.

Julie-Kolibrie auf Pixabay

Julie-Kolibrie auf Pixabay