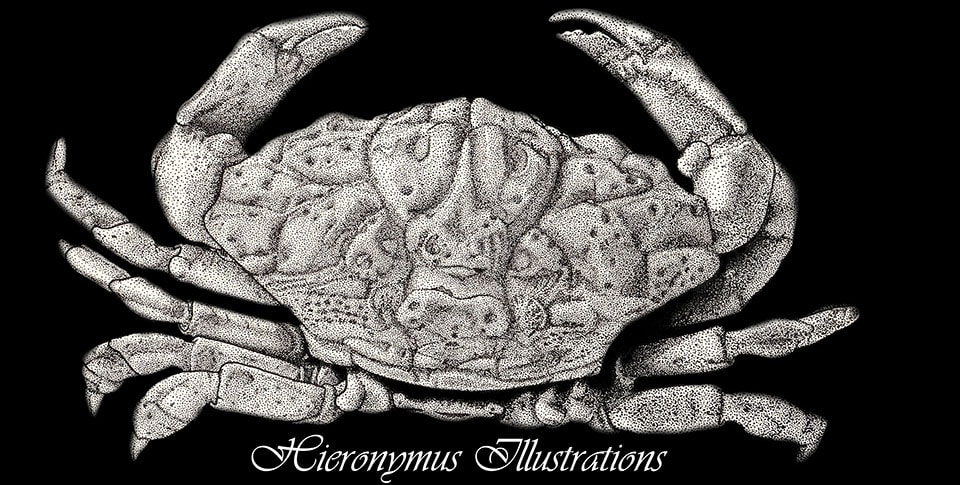

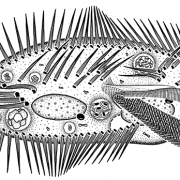

Ciliat in Tusche. Diese „Lebenddarstellung“ wird für Bestimmungsliteratur verwendet. Quelle: Michael Gruber

Michael Gruber hat sein Ökologiestudium an der Universität Wien mit Schwerpunkt Meeresbiologie und Elektronenmikroskopie absolviert. Er ist seit 2012 technischer Assistent an der Universität Salzburg und seit 2015 außerdem freischaffender naturwissenschaftlicher Illustrator.

1) Beschreibe kurz Deinen Arbeitsalltag. Was sind Deine Hauptaufgaben?

Hauptberuflich vermesse und zeichne ich Ciliaten (Einzeller) im Zuge eines FWF Projektes zur taxonomischen Bestimmung von Bodeneinzellern aus Venezuela, Galapagos und Australien. Da diese Tiere sehr klein sind, so zwischen 40-200µm, benötigt man ein Mikroskop um sie zu sehen. Mittels eines sogenannten „Zeichenapparates“ (Camera lucida), der seitlich am Mikroskop befestigt ist, fertige ich zuerst Bleistiftzeichnungen an, die dann noch reingezeichnet und zum Schluss in Tusche ausgeführt werden. Die Ciliaten befinden sich fixiert auf Objektträgern und werden mittels Öl-Immersion (1000-fache Vergrößerung) bestimmt.

Nebenberuflich bin ich seit Mitte 2015 als naturwissenschaftlicher Illustrator selbstständig tätig. Hier richtet sich der Arbeitsalltag nach den Aufträgen und Wünschen der Kunden.

2) Was gefällt Dir an Deinem Job am meisten?

Zuallererst, dass es ein Job ist, den ich von Herzen gerne mache: ich kann meine Kreativität nutzen, um Leute auf Besonderheiten der Natur aufmerksam zu machen. Dieser Job verbindet dadurch meine beiden Lieblingsbereiche: Biologie und Illustration.

3) Was gehört zu den schwierigsten Dingen in Deinem Beruf? Was sind für Dich die größten Herausforderungen?

Ich bin noch nicht sehr lange als freischaffender Illustrator tätig, aber das Schwierigste ist bislang die Suche nach Kunden gewesen. Die meisten, die per Mail antworten, bedanken sich freundlich, aber haben meist nicht die nötige Finanzierung oder bereits eigene Illustratoren oder Grafiker. Es gibt aber immer wieder sehr nette Kolleginnen und Kollegen, die Einblicke in ihre Sammlung erlauben, um das eigene Portfolio ein bisschen zu vergrößern oder unentgeltlich Zeichnungen in Magazinen veröffentlichen, was als Werbung natürlich auch nicht zu verachten ist.

4) Wie bist Du auf Deinen Job aufmerksam geworden?

Die Stelle an der Universität Salzburg als technischer Assistent war eigentlich als Doktoratsstelle im Internet und in der Zeitung ausgeschrieben. Wir konnten uns aber einigen, mich als technischen Assistenten anzustellen, da mir eine weitere wissenschaftliche Laufbahn aus familiären Gründen nicht zusagte. Dies war ein echter Glücksgriff und gab mir die Chance eine neue Zeichenart für mich zu entdecken: die Mikroskopie-Zeichnung. Viele der Organismen, die wir nicht oder nur sehr schlecht sehen, haben eine beeindruckende Körpersymmetrie und Schönheit wie man sie zum Beispiel in den Darstellungen von Ernst Haeckl findet. Dies sind die Dinge, die mich faszinieren und die ich den Leuten, die mit diesen Lebewesen im Alltag nicht so viel zu tun haben, näherbringen will.

5) Welche Qualifikationen sind für Deine Tätigkeit besonders wichtig?

Genauigkeit, Neugierde und Faszination.

6) War es schon immer Dein Wunsch, eine Arbeit dieser Art auszuüben oder hattest Du früher andere Berufswünsche?

Eigentlich wollte ich als aktiver Meeresbiologe am Meer leben und forschen. Dieser Gedanke an endlose Freilandarbeit im Wasser, tolle Entdeckungen und viel Spaß waren zwar rückblickend gesehen leicht naiv, aber sehr anspornend. Erst bei meinem 10-jährigen Maturaklassentreffen, da arbeitete ich bereits seit Kurzem als technischer Assistent, sagte meine ehemalige Deutschlehrerin zu mir, dass sie eigentlich früher dachte ich würde einmal Zeichner oder Künstler werden – das hat mir dann letztlich die Augen für diesen Beruf geöffnet.

7) Wie siehst Du die Arbeitsmarktsituation in Deinem Umfeld? Wie stehen die Jobaussichten für Biologinnen und Biologen?

Die Arbeitsmarktsituation ist meiner Meinung nach nicht sehr gut; speziell in meiner Branche. Auf hochwertige Illustrationen wird leider sehr wenig Wert gelegt. Viele Kunden möchten Qualität – aber am liebsten gratis. Am Stellenmarkt findet man am ehesten etwas in der Pharmabranche und in der Mikrobiologie oder Genetik, aber wenn man etwas Anderes sucht, stößt man bald an seine Grenzen. Trotzdem sollte man die Hoffnung nicht aufgeben: auch wenn man anfänglich nicht den Job macht den man sich gewünscht hat, der richtige kommt bestimmt!

8) Ist ein Biologiestudium für Deine Position notwendig; welche anderen Ausbildungen wären hilfreich?

Das Biologiestudium ist nicht zwingend notwendig, hilft aber sehr, die komplexen Strukturen und die Anatomie von Tieren und Pflanzen besser zu verstehen. Am besten wäre es, gleich naturwissenschaftliche Illustration zu studieren.

9) Welche Inhalte des Biologiestudiums benötigst Du in Deinem Berufsalltag am häufigsten?

Die diversen anatomischen Zeichenübungen, Zoologie und Systematik.

10) Was würdest Du Biologiestudierenden raten, die sich für einen ähnlichen Job interessieren?

Beharrlich seine Ziele zu verfolgen und sich immer weiterzuentwickeln. Jede neue Technik, jede zusätzliche Ausbildung kann nur von Nutzen sein.

Vielen Dank für das Interview!

Michael Gruber

Michael Gruber BOKU Vollmann

BOKU Vollmann Albin Blaschka

Albin Blaschka

Reinhard Turetschek

Reinhard Turetschek

D.C. Kieslinger

D.C. Kieslinger