Titelbild: © Rodrigo Soldon 2 via Flickr

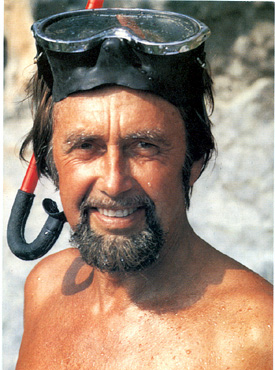

Wolfram Tertschnig ist derzeit Leiter der Abteilung I/3 Umweltförderpolitik, Nachhaltigkeit, Biodiversität des Bundesministerium für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW). Das Doktoratsstudium der Zoologie, mit Nebenfach Psychologie, hat er 1986 mit seiner Dissertation an der damals neu eingerichteten Abteilung für Marinbiologie – Meeresökologie abgeschlossen. Bevor er 1988 als Referent für Chemikalienpolitik im österreichischen Umweltministerium tätig wurde, arbeitete er vor allem an FWF-finanzierten und mit ausländischen Forschungsfinanzierungen dotierten Projekten mit, zum Beispiel im tropischen Atlantik (Bermuda) und in Mittelamerika (Belize).

Nach einem Jahr im Ministerium bekam er bereits die Chance Abteilungsleiter der neuen Abteilung für Technologiepolitik im Umweltbereich zu werden; von da an folgten weitere leitende Funktionen in den Bereichen Umweltförderung, Umweltforschung und Forschungskoordination, Umweltbildung, sowie Planung im Bereich nachhaltige Entwicklung. Tertschnig war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des Nationalen Umweltplans und der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie beteiligt.

1) Beschreiben Sie bitte kurz Ihren Arbeitsalltag. Was sind Ihre Hauptaufgaben?

Der Arbeitsalltag besteht im Wesentlichen aus Steuerung und Koordination in meinen Zuständigkeitsbereichen. Dazu gehört ebenso die koordinierende Steuerung im Bereich von umweltschutzrelevanten Förderungen – im betrieblichen Bereich aber auch teilweise privat (zum Beispiel thermische Sanierung), als auch die Lenkung in Bereichen wie Bildung, NGO-Management, Ressourcenpolitik, Corporate Social Responsibility, und so weiter. Zudem bin ich für die Abteilung an sich und für die Führung meiner MitarbeiterInnen verantwortlich – wir sind derzeit 16 Personen in der Abteilung. Personalmanagement und die notwendigen Skills, die man in diesem Bereich braucht, sind also ebenfalls wesentliche und prägende Aufgaben meiner Rolle.

2) Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am meisten?

Ich bin in einem Bereich gelandet, in dem ich gestalten und entwickeln, sowie auch politische Prozesse beeinflussen kann. Das war aber nicht mein Motiv, Biologie zu studieren und ist auch nicht der typische Startpunkt im Ministerium. Durch vielfältige Interessen konnte ich mich über die Zeit hinweg für diese Position qualifizieren. So ist es mir nun möglich, in Dingen, die mir wichtig sind einen Beitrag zu leisten, sodass sich Veränderungen zum Positiven ergeben – ob es nun Klimapolitik ist oder die Frage, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Ich beschäftige mich mit echten Zukunftsfragen. Diese haben zwar nicht viel mit Detailkenntnissen aus meinem Studium zu tun – aber hier liegt mein spezielles Interesse. In meinem Tätigkeitsbereich ist es sehr von Vorteil, wenn man einen breiten Interessensbereich hat und in der Lage ist, über den Tellerrand zu blicken.

3) Was gehört zu den schwierigsten Dingen in Ihrem Beruf? Was sind für Sie die größten Herausforderungen?

Wenn man im Umweltschutz, der Umweltpolitik, der Umweltverwaltung und nahen Bereichen arbeitet, dann ist man in fast allen Konstellationen mit einer Schwierigkeit konfrontiert: bereichsübergreifend zu denken und arbeiten. Man muss sich bei Herausforderungen bewähren, die ganz wenig mit fachspezifischer Komplexität einer bestimmten Frage zu tun haben, sondern viel mehr mit der Fähigkeit, sich mit Themenbereichen zu vernetzen, in denen man keine Fachkompetenz besitzt. Dies hat viel mit der eigenen Arbeitsweise zu tun: wieweit man in der Lage ist, eigenständig zu arbeiten und zu denken, sowie wie sozialkompetent jemand ist.

Natürlich kann dies von Bereich zu Bereich ein bisschen unterschiedlich sein. Ich bin an eigenständigen und vielseitigen Personen interessiert. In anderen Bereich geht es vielleicht eher um fachspezifische Ausbildungen.

4) Wie sind Sie auf diesen Job aufmerksam geworden?

Eigentlich bin ich zufällig über persönliche Beziehungen im Ministerium gelandet. Ich war nach meinem Studium im Wackel zwischen der Erfüllung meines Lebenstraums im Wasser zu arbeiten und der Notwendigkeit, mit einem sicheren Job in das Berufsleben einzusteigen. Damals gab es das Instrument “Akademikertraining”, wodurch ich verschiedene Möglichkeiten ausprobieren konnte; ich habe auch versucht, im Umweltbundesamt unterzukommen. Dann bekam ich die Chance im Ministerium zu arbeiten und bin hier picken geblieben.

5) Welche Qualifikationen sind für Ihre Tätigkeit besonders wichtig?

Es gibt hierfür keine Einheitsempfehlung, da es vom Anwendungs- und Tätigkeitsbereich abhängt, welche Kombinationen nun gesucht werden. Ich kann nur soviel sagen: Leute, die ich interessant finde, sind jene, die aus dem Regelstudium ausbrechen. Niemand im Ministerium sucht explizit eine/n BiologIn mit Spezialkenntnissen. Es werden Generalisten mit Querschnittserfahrungen, sowohl im Studium als auch studiumsbegleitend, gesucht. Hierzu zählen naturwissenschaftliche, technische, juristische, ökonomische Kenntnisse, sowie Erfahrungen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zentral mit dem gewählten Studium oder der Bachelor-/Masterarbeit zu tun haben. Die Kenntnise müssen nicht auf akademischer Basis gewonnen werden, sondern können auch in (gesellschaftlichem) Engagement Ausdruck finden. Des Weiteren sind auch vielfältige Auslandserfahrungen und Sprachkenntnisse wichtig. Ich war damals einer der wenigen in meinem Studium, die versuchten während der Dissertation und danach Auslandserfahrungen zu sammeln; heute gehören solche Punkte zu einem guten Lebenslauf dazu.

Ein Grundverständnis von Biologie reicht in einem Bereich, in dem es um Generalistentum und sektorübergreifende Arbeit geht, nicht aus. Es braucht auch die Motivation sich mit Bereichen auseinanderzusetzen, die man im Rahmen der Uniausbildung nicht gelernt hat, oder bereits ein fächerübergreifendes Studium zu betreiben.

6) War es schon immer Ihr Wunsch eine Arbeit dieser Art auszuüben oder hatten Sie früher andere Berufswünsche?

Nein, überhaupt nicht. Das Ministerium war für mich vor meiner Anstellung eine unbekannte Welt. Mit zwölf Jahren habe ich gewusst, dass ich im Meer arbeiten möchte. Das war auch der Grund warum ich Biologie studierte: ich war viecherdamisch und wollte etwas mit Meer machen. Ich bin auch lange Zeit jeden zweiten Abend auf der Uni gesessen und habe verbissen versucht, berufsbegleitend zu habilitieren, aber irgendwann ist mir die Puste ausgegangen. Der Traumjob wäre also gewesen in der Meeresforschung bleiben zu können, aber ich habe mich dann für einen anderen Weg entschieden. Die Möglichkeiten für eine universitäre Anstellung waren eben auch damals schon überschaubar.

7) Wie sehen Sie die Arbeitsmarktsituation in Ihrem Umfeld? Wie stehen die Jobaussichten für BiologInnen?

Es gibt Chancen für BiologInnen im Ministerium, allerdings sind diese nicht besser, als für Leute, die aus anderen Studienrichtungen kommen. Ein abgeschlossenes Biologiestudium ist noch kein Garant für eine Anstellung im Ministerium. Wir suchen hier vor allem Generalisten, die Kenntnisse und Interesse in drei Bereichen haben: Jus – man sollte mit rechtlichen Fragestellungen konzeptiv und im Vollzug umgehen können; Naturwissenschaften – ein technisch-naturwissenschaftlicher oder biologischer Hintergrund; sowie Kenntnise bezüglich betriebs- und volkswirtschaftlicher Fragestellungen. Auch ein bisschen akademisches Wissen hinsichtlich der Frage, wie Politik zustande kommt kann nicht schaden. Es gibt also keinen Grund anzunehmen, dass NaturwissenschaftlerInnen bessere Karten haben. Zudem sind betriebliche Erfahrungen und Verwaltungspraktika, sowie auch Auslandserfahrungen und eine breite Qualifikation von Vorteil.

8) Ist ein Biologiestudium für Ihre Position notwendig, welche anderen Ausbildungen wären hilfreich?

Wie ich bereits erwähnt habe: Wer mit einer reinen akademischen Qualifikation als BiologIn im Ministerium unterkommen möchte, muss extremes Glück haben, etwa weil in einer bestimmten Nische gerade Spezialwissen gefragt ist, welches auf hohe politische Nachfrage stößt – da fällt mir im Moment aber nicht direkt etwas ein. Bei uns werden eher Menschen gesucht, die durch ihre Vita nicht nur qualifiziert, sondern auch interessant sind, da sie Qualifikationen im Kernbereiche des Studiums aufweisen, aber auch darüber hinaus. In meiner Abteilung arbeiten zum Beispiel auch Juristen, Landschaftsplaner sowie Wasser- und Kulturtechniker. Eine der Stärken einer thematisch so breit aufgestellten Abteilung, wie ich sie leite ist, dass man Einblicke in vielfältige Bereiche gewinnt. Ich tu mir selber leicht, mich mit möglichst vielen Dingen zu beschäftigen und ich denke, das ist etwas, das Leute auszeichnen sollte, die in diesem Ministerium arbeiten.

9) Welche Inhalte des Biologiestudiums benötigen Sie in Ihrem Berufsalltag am häufigsten?

Nichts – das Studium war damals anders angelegt. Ich habe durch die oberflächliche Wissensvermittlung nur ein bisschen Grundwissen erhalten. Die Ausbildung in der Biologie war zudem damals sehr politikfremd.

Meine nicht intensiv betreute Dissertation hat hingegen dazu beigetragen Selbstständigkeit zu entwickeln und komplexe Zusammenhänge analytisch betrachten und interpretieren zu lernen. Die relevanten Inhalte für meinen derzeitigen Beruf habe ich mir also mehr oder weniger selber beigebracht, sicherlich nicht im damaligen Betrieb von Vorlesungen und Praktika. Ich hatte auch das Glück zu einer Zeit in den Beruf einzusteigen, in der Learning-on-the-Job noch Praxis und nicht die Ausnahme war.

10) Was würden Sie Biologiestudierenden raten, die sich für einen ähnlichen Job interessieren?

Ich beziehe mich auf meine vorherigen Antworten: Schaut über den Tellerrand! Es bringt viel, wenn man inhaltlich vielfältig und multidisziplinär orientiert ist; in sprachlicher Hinsicht mehr als lediglich Deutsch kann und möglichweise außerhalb des akademischen und universitären Betriebs bereits Erfahrungen gewonnen hat, wie zum Beispiel im verwaltlichen und betrieblichen Bereich.

Vielen Dank!

© Rodrigo Soldon 2 via Flickr

© Rodrigo Soldon 2 via Flickr Mittermueller

Mittermueller

D.C. Kieslinger

D.C. Kieslinger Barbara Oberfichtner

Barbara Oberfichtner