Titelbild: Der Wolf – Räuber, Jäger und Nachbar? Quelle: via pixabay

Helene Möslinger ist seit Mai 2017 Vollzeit beim LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung tätig und arbeitet zudem seit sechs Jahren im Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ in Rietschen.

Worin besteht die Aufgabe des Kontaktbüros?

Das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ ist die zentrale Ansprechstelle für Behörden, PressevertreterInnen und die Bevölkerung. Unsere Aufgabe ist es, die Bevölkerung objektiv, offensiv, ehrlich und zeitnah über den Wolf, dessen Rückkehr und das Zusammenleben mit ihm zu informieren. Das Wissen über diese Tierart zu erhöhen, um unter anderem, Vorurteile und Ängste abzubauen, ist unser Ziel. Die Arbeit beinhaltet die Beantwortung von allgemeinen bis speziellen Fragen über Wölfe; sei es per E-Mail, Telefon oder in einem persönlichen Gespräch. Wolfshinweise werden entgegengenommen und an das LUPUS Institut, welches das Monitoring in Sachsen koordiniert, weitergegeben. Wir nehmen uns den Ängsten und Sorgen der Bevölkerung an und wirken ihnen entgegen. Die Wissensvermittlung über den Wolf soll in Zukunft ein möglichst konfliktarmes Miteinander ermöglichen.

Wie viele Wölfe gibt es zurzeit in Deutschland?

Im Jahr 2016/17 (1. Mai 2016 bis 30. April 2017) wurden in Deutschland 60 Rudel, 13 Paare und drei territoriale Einzeltiere nachgewiesen. Die Entwicklung über die Jahre und weitere Informationen zur Ausbreitung in Deutschland finden sich auf der Seite der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (www.dbb-wolf.de).

Seit wann sind Wölfe in Deutschland wieder heimisch?

Im Jahr 2000 wurde die erste Reproduktion freilebender Wölfe nach etwa 150 Jahren in Deutschland wieder nachgewiesen. Bereits Ende der 90er Jahre hat sich ein Paar im Bereich der Muskauer Heide (Sachsen) eingefunden, welche im Jahr 2000 Welpen großgezogen hat. Nach dem zweiten Weltkrieg wanderten immer wieder einzelne Wölfe in die damalige DDR, diese durften damals erlegt werden. Aus dieser Zeit sind mehrere Nachweise bekannt. Nach der Wiedervereinigung wurde der Wolf 1990 in ganz Deutschland unter Schutz gestellt. Weitere Infos unter www.wolf-sachsen.de und www.dbb-wolf.de.

Wie sieht es mit der Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem Wolf aus?

Der Wolf ist weder ein Kuscheltier noch ist er eine Bestie. Wölfe sind Wildtiere, die in der Kulturlandschaft neben uns Menschen leben können. Das Thema Wolf polarisiert. Es gibt extreme Gegner und extreme Befürworter. Eine Umfrage im Jahr 2006 (pdf) von Petra Kaczensky (Universität Freiburg & Wien) im Auftrag des BMU zeigte, dass der Großteil der Bevölkerung dem Wolf eher indifferent gegenübersteht. Ein wichtiger Faktor neben Informationen über die Tierart Wolf ist die Zeit, in der Erfahrungen mit dem Wolf zu leben gesammelt werden können.

Wie, glaubst du, sieht die Zukunft der deutschen Wölfe aus?

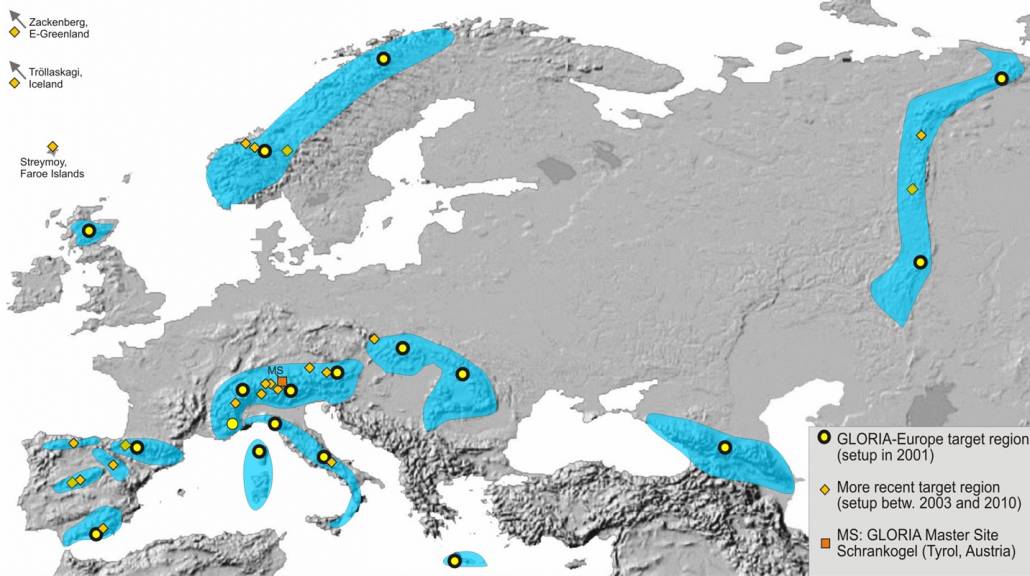

Die Wölfe in Deutschland zählen zur mitteleuropäischen Flachlandpopulation. Diese ist eine von zehn Wolfspopulationen in Europa. Zurzeit erholen sich die verschiedenen Populationen und die Wölfe breiten sich in den verschiedenen Ländern Europas wieder aus. Aus biologischer Sicht, und für die Tierart Wolf, wäre es wichtig, dass die verschiedenen Populationen wieder miteinander in Verbindung treten. Ich denke die Frage muss heißen: Wie sieht die Zukunft der Wölfe in Europa aus? Wollen wir mit einem großen Beutegreifer als Nachbar leben und können wir manche Verhaltensweisen ändern (z.B. Anwendung von Herdenschutzmaßnahmen)? Dass ein Zusammenleben möglich ist, zeigt über 15 Jahre Erfahrung in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. In wie weit wir uns darauf einstellen können, dass wir einem Wolf am Tage und auch in Ortsnähe begegnen können und dass Nutztiere wie vor allem Schafe und Ziegen ordnungsgemäß geschützt werden sollen, um die Schäden gering zu halten, hängt von uns ab.

Was ändert sich?

Da der Wolf in Mitteleuropa weitestgehend ausgerottet war, sind wir es nicht mehr gewohnt mit ihm zu leben. Die Unkenntnis über das Tier, Ängste, Unsicherheit kommen zum Vorschein. Kehrt er nun aber zurück, müssen wir uns mit unseren Vorstellungen, Unerfahrenheit und Ängsten auseinandersetzen.

Wenn ich in einem Gebiet lebe, wo auch Wölfe leben, kann man Hinweise auf den Wolf finden (Kot, Spuren), man kann das Tier sehen, ihn hören. Wir müssen erst wieder lernen mit dem Wolf zu leben. Wie verhält sich der Wolf, wenn er mich sieht? Wie, wenn er einem Auto begegnet?

Ändert sich das Verhalten des Wildes? Mit dem Wolf ist ein stets präsenter Jäger auf der Fläche, der Gewohnheiten rasch mitbekommt. So ist es besser, als Reh flexibler und unberechenbarer zu werden. Dies wiederum kann jedoch die Jagd des menschlichen Jägers erschweren oder zumindest verändern.

Auch die Nutztierhaltung, vor allem von Schafen und Ziegen, kann sich verändern. Wie muss ich die Tiere halten, damit der Wolf nicht einfach an sie herankommt? Trotz allen Überlegungen und Sorgen: Im Grunde kommt aber hier eine Tierart zurück und das in einer Zeit, in der viele Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Umso wichtiger erscheint es, jenen Tieren, die auch in der stark durch den Menschen genutzten und veränderten Landschaft leben können, eine Chance zu geben.

Vielen Dank für diesen Einblick in die Wolfssituation in Deutschland!

Wie steht es um den Wolf? – die aktuelle Interviewreihe im bioskop wirft einen Blick auf die Wolfspopulation in Europa. Neben dem Interview mit Helene Möslinger aus Deutschland, folgen Kurzinterviews mit ForscherInnen aus Italien, Kroatien, Polen und Estland).

Christa Sütterlin

Christa Sütterlin

Visram

Visram

Christoph Hardt

Christoph Hardt

https://www.flickr.com/photos/mq_p/14566472492/in/photostream/

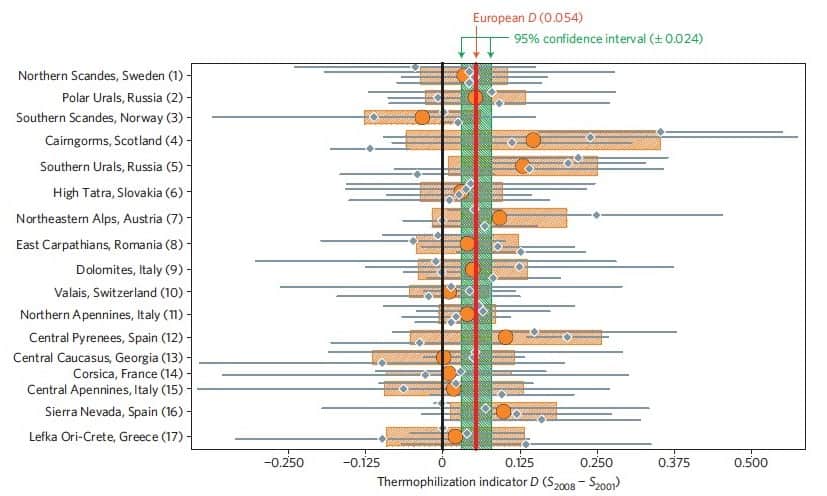

https://www.flickr.com/photos/mq_p/14566472492/in/photostream/ Harald Pauli

Harald Pauli

Dorthe Landschulz, Holzbaum Verlag

Dorthe Landschulz, Holzbaum Verlag