Helene Möslinger hat Zoologie an der Uni Wien studiert. Anschließend hat sie drei Jahre am Wolfsforschungszentrum (Wolf Science Center) in Ernstbrunn bei der Aufzucht, beim Training und bei Experimenten mit Wölfen und Hunden mitgearbeitet.

Nach einem Praktikum bei LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland, begann Helene im Juni 2011 als Mitarbeiterin im Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ (www.wolfsregion-lausitz.de) und ist seit 2013 zusätzlich als freiberufliche Mitarbeiterin bei LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland tätig.

1) Helene, beschreibe bitte kurz Deinen Arbeitsalltag. Was sind Deine Hauptaufgaben?

Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ ist die zentrale öffentliche Anlaufstelle zum Thema Wolf in Sachsen. Im Rahmen meiner Tätigkeit beantworte ich Anfragen zum Wolf aus der Bevölkerung, von Behörden oder auch Medien. Zum Beispiel über Verhalten, dessen Verbreitung in Sachsen bzw. auch Deutschland. Des Weiteren halte ich Vorträge und organisiere Exkursionen für Schulklassen und Erwachsene. Wir verfassen Pressemitteilungen, Newsletter, erstellen Faltblätter, betreuen Infostände, … Ziel ist es über den Wolf als Tierart aufzuklären, Ängste und Vorbehalte zu minimieren, um so ein Zusammenleben von Wolf und Mensch zu ermöglichen.

Das Institut LUPUS für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland ist unter anderem für das Monitoring der Wölfe in Sachsen und Süd-Brandenburg beauftragt. Im Zuge dessen arbeite ich mit bei den Monitoringsarbeiten, also der Datenerhebung und Überwachung – und der weiteren Bearbeitung dieser in einzelnen Rudeln. Zum Beispiel erbringen des Nachweises von Vorkommensgebieten, Reproduktion, Feststellung der Mindestzahlen der Tiere in dem jeweiligen Rudel, Sammeln von Proben für genetische Untersuchungen und für die Nahrungsanalysen.

2) Was gefällt Dir an Deinem Job am meisten?

Im Kontaktbüro vor allem die Arbeit mit Kindern, da diese meist dem Thema offen und neutral eingestellt sind. Sie fragen unbefangen nach und informieren sich. Ebenso freut mich wenn man mit Menschen spricht und man merkt, dass sie über das soeben erfahrene nachdenken, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Bei LUPUS gefällt mir die Herausforderung herauszufinden, wie die Wölfe in der Kulturlandschaft leben, das Überprüfen verschiedener Theorien über den Wolf und der Umgang mit immer wieder neu auftretenden Situationen.

3) Was gehört zu den schwierigsten Dingen in Deinem Beruf? Was sind für Dich die größten Herausforderungen?

Der Wolf ist eine sehr emotional befangene Tierart, jeder Mensch hat sein eigenes Bild von einem Wolf. So ist es manchmal schwierig sich mit Fakten gegen so manch eine falsche Darstellung zu behaupten. Häufig wird der Wolf als Sündenbock für alles Mögliche herangezogen und es ist of schwierig das Gegenteil zu beweisen. Der Wolf ist ein kräftiges Tier aber er ist nicht böse und nicht aggressiv.

Die Herausforderung bei LUPUS ist es den Nachweis eines Wolfes in einem Gebiet zu erbringen. Die Welpen nachzuweisen. Spuren und Hinweise zu verstehen und zu deuten. Den Überblick über die Territorien zu behalten, Dynamiken zwischen und innerhalb der Territorien erkennen und zu verstehen.

4) Wie bist Du auf diesen Job aufmerksam geworden?

Aus Interesse am Thema habe ich mich informiert und habe dann beim Institut LUPUS ein Praktikum absolviert. Im Zuge dessen bin ich auf die frei werdende Stelle im Kontaktbüro aufmerksam geworden.

5) Welche Qualifikationen waren besonders entscheidend, um zu diesem Job zu kommen?

Biologiestudium war auf jeden Fall von Vorteil und vor allem meine Erfahrung im Bereich Wölfe sowie meine Einstellung den Wolf den Menschen näher zu bringen, ihn nicht schön zu reden und auch nicht zu verteufeln. Engagement und immer wieder Interesse an der Sache zeigend.

6) War es schon immer Dein Wunsch eine Arbeit dieser Art auszuüben oder hattest Du früher andere Berufswünsche?

Zumindest seit Schulzeiten wollte ich Biologie studieren und schon lange hatte ich auch großes Interesse am Wolf. Mittlerweile habe ich mich in sehr vielen Bereichen mit dem Wolf beschäftigt. So reicht es vom direkten Kontakt über das erheben von Hin – und Nachweisen freilebender Wölfe bis hin zum Informationstransfer an die Bevölkerung. Vieles aus meinem Studium konnte ich bisher anwenden und viel Neues habe ich dazu gelernt. Vor allem die Monitoringstätigkeiten sind mir wichtig und bereichern die Öffentlichkeitsarbeit. So ist es ganz etwas anderes über einen Bereich zu sprechen, wenn man selbst bereits darin Erfahrung gesammelt hat, als wenn man nur davon gelesen hat.

7) Wie siehst Du die Arbeitsmarktsituation in Deinem Umfeld? Gibt es für BiologInnen Arbeitsmöglichkeiten?

Ja es gibt sie, jedoch sind sie je nach Bereich selten und vor allem schnell vergriffen. Es gäbe vor allem viel Arbeit die gemacht werden will, aber häufig fehlen den einzelnen Institutionen die finanziellen Mittel um weitere Leute zu beschäftigen.

8) Ist ein Biologiestudium für Deine Position notwendig, welche anderen Ausbildungen wären hilfreich?

Ein Studium im Naturwissenschaftlichen Bereich ist auf jeden Fall von Vorteil, oder zumindest eine Ausbildung im Bereich Naturschutz, Umweltschutz. Aber auch eine Ausbildung im Sozialwisschenschaftlichenbereich wäre sehr vorteilhaft.

9) Welche Inhalte des Biologiestudiums benötigst Du in Deinem Berufsalltag am häufigsten?

Ökologische Zusammenhänge, Räuber-Beute Beziehungen, Kenntnisse über Populationsdynamiken, Physiologische Mechanismen. Generell Zusammenhänge verstehen lernen. Im Prinzip kann man sehr viel vom Gelernten immer wieder anwenden. Vor allem bei Fragen, kann man sich häufig mittels Grundwissen das eine oder andere erschließen. Das Detail muss man ohnehin nachlesen.

Präsentationstechniken, was leider bei mir im Studium etwas kurz kam.

Management und rechtliche Bedingungen im Naturschutz (national als auch international). Beides wurde zumindest damals kaum im Studium behandelt. Dies sind jedoch Bereiche mit denen man in der Arbeitswelt konfrontiert wird und in deren Rahmen man sich bewegt.

10) Was würdest Du Biologiestudierenden raten, die sich für einen ähnlichen Job interessieren?

Dran bleiben! Wenn man weiß was man möchte, nicht locker lassen und nicht abschrecken lassen. Zusammenhänge lernen, nicht jedes Fach für sich sehen. Praktikas machen! Auch wenn diese im Bereich Naturschutz und Freilandforschung häufig nicht oder nur wenig bezahlt werden, die Erfahrungen machen sich bezahlt.

Vielen Dank für das Interview!

Helene Möslinger

Wolfsregion Lausitz

Verena Wiesbauer Ali ECO ISLANDERS MALDIVES.

Verena Wiesbauer Ali ECO ISLANDERS MALDIVES.

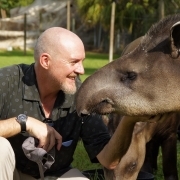

Marc Graf

Marc Graf