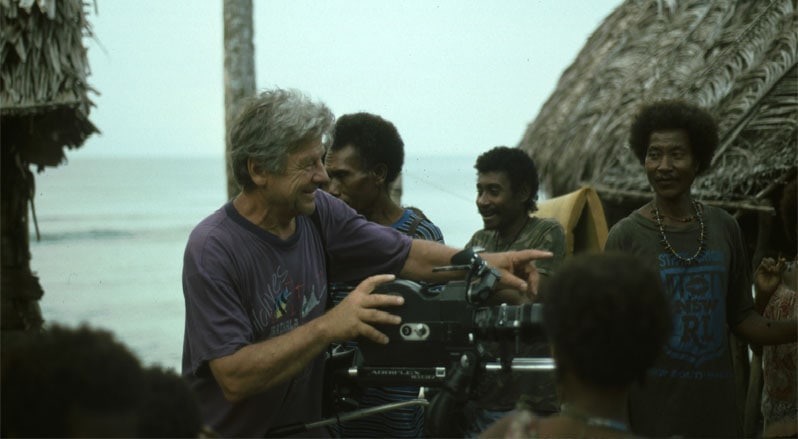

Titelbild: Dipetalogaster maxima während des Saugvorganges an einem Schabrackentapir (Tapirus indicus); Bild: André Stadler

Blutproben liefern Veterinärmedizinern wichtige Rückschlüsse auf das Wohlbefinden eines Tieres. Deswegen ist eine Blutentnahme zur Erstellung einer Diagnose bei Wirbeltieren von großer Bedeutung. Während die Blutprobenentnahme bei Haustieren noch relativ einfach zu erledigen ist, gestaltet sich diese bei Zoo- und Wildtieren deutlich schwieriger. Viele Tierarten, die in zoologischen Gärten gehalten werden, können nicht beliebig fixiert oder soweit beruhigt werden, dass der Tierarzt eine Blutprobe mit Hilfe einer Kanüle abnehmen kann. Dieses ist bei vielen Tieren nur unter Narkose möglich, die wiederum eine zusätzliche Gefahr für die Tiere darstellt. Dieses Risiko wird bei vielen Arten nicht oder nur in Notfällen eingegangen. Eine Alternative dazu stellt der Einsatz von blutsaugenden Raubwanzen aus Mittel- und Südamerika dar.

Die Wanzen der Unterfamilie Triatominae ernähren sich ausschließlich von Blut. Sie werden auf Grund dieser Eigenschaft für die Xenodiagnose bei Menschen empfohlen (MARSDEN et al. 1979). Bei dieser schon kurz nach der Erstbeschreibung der Chagas-Krankheit (Trypanosoma cruzi) Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzten Diagnosemethode, werden Raubwanzen aus sterilen Laborzuchten beim Menschen eingesetzt. Diese saugen das Blut mit Hilfe ihres Saugrüssels, welcher feiner ist als eine handelsübliche Kanüle. Enthält das Blut Trypanosomen, so vermehren sich diese in den Wanzen und können später mikroskopisch viel leichter nachgewiesen werden, als die wenigen ursprünglich im Blut der Menschen enthaltenen Parasiten (BRUMPT 1914).

Neben der Xenodiagnose werden Triatominen aus Laborzuchten in den letzten Jahren auch zunehmend als „lebende Spritzen“ zur Blutgewinnung bei kleinen Wirbeltieren eingesetzt, bei denen die Entnahme mit einer Kanüle risikoreich ist. Bei bisherigen Studien an Fledermäusen (Microchiroptera), Flussseeschwalben (Sterna hirundo), Primaten und Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) fanden Untersuchungen zum Energieaufwand der nektarsaugenden Fledermäuse und zur Hormonanalytik bei Kaninchen erfolgreich statt (VON HELVERSEN & REYER 1984, VON HELVERSEN et al. 1986, VOIGT et al. 2004, 2006, BECKER et al. 2005, THOMSEN & VOIGT, 2006).

Während bisher vor allem der Nachweis von Parasiten bzw. die Bestimmung von Hormontitern im Vordergrund standen, sollten die Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit überprüfen, ob sich die Raubwanzen der Familie Reduviidae ebenfalls zur nicht-invasiven Gewinnung von Blutproben bzw. zur anschließenden Bestimmung klinisch relevanter Blutparameter bei Zootieren eignen.

Biologie der Raubwanzen

Bei der Insekten-Familie Reduviidae ernähren sich die mehr als 130 Arten der Unterfamilie Triatominae in den postembryonalen Stadien ausschließlich von Blut, das sie für die Häutung benötigen. Die Häutung findet nach einer verdauten Blutmahlzeit statt (LENT & WYGODZINSKY 1979, SCHOFIELD 1994). Diese größten blutsaugenden Insekten besitzen Speichelkomponenten, die die Reizleitung unterbinden, sodass der Anstich und die bis zu 20 Minuten andauernde Aufnahme von bis zu 3,8 ml Blut vom Wirt nicht wahrgenommen wird (SCHAUB & POSPISCHIL 1995, DAN et al.1999). Triatominen nehmen das 6-12fache ihres Körpergewichtes an Blut auf, das zunächst in den großen erweiterbaren Abschnitt des Mitteldarmes, den Magen, gelangt. Durch die rasche Entnahme der wässrigen Blutbestandteile wird der Mageninhalt aufkonzentriert und – abgesehen von einer Auflösung (Hämolyse) der Blutzellen erst nach ca. 3 – 4 Tagen – unverändert gelagert. Anschließend gelangt er portionsweise in den verdauenden Mitteldarmabschnitt, den Dünndarm (BAUER 1981, SCHAUB 2001).

Da der Hinterleib der Wanzen (Abdomen) vollgesogener Larven fast kugelrund ist und sich die Larven schlecht fortbewegen können, besitzen Triatominen das effektivste Exkretionssystem des Tierreiches und beginnen z.T. schon zum Ende der Blutaufnahme mit der Ausscheidung der wässrigen Blutbestandteile (MADRELL 1969). Triatominen kommen fast nur in Lateinamerika vor, vom Süden der USA bis nach Argentinien, und können dort den Erreger der Chagas Krankheit, den Einzeller Trypanosoma cruzi, übertragen (SCHAUB 1996).

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzte Art Dipetalogaster maxima findet sich nur in der Nebelwüste auf der niederkalifornischen Halbinsel in Mexiko und ist mit 33 – 42 mm die größte bekannte Triatominen-Art (RYCKMAN & RYCKMAN 1963, LENT & WYGODZINSKY 1979). Wegen der lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen müssen diese Raubwanzen sehr aggressiv sein und stechen die Wirte rasch an. Sie saugen an allen warmblütigen Vertebraten, vor allem an Reptilien und kleinen boden- oder baumlebenden Säugetieren sowie Vögeln und sind im Gegensatz zu den meisten nur nachtaktiven Triatominen auch tagaktiv (RYCKMAN & RYCKMAN 1963, LENT & WYGODZINSKY 1979).

Methodik

Die eingesetzte Raubwanze Dipetalogaster maxima wird unter standardisierten Bedingungen bei 26 ± 1°C, 70 – 80% relativer Feuchte und einem 16/8 Hell-Dunkel-Rhythmus mit Hühnern (Gallus gallus f. dom.) als Wirten im Labor gezüchtet (SCHAUB 1989). Verwendet werden meist die vierten oder fünften Larvenstadien (L4 bzw. L5) ihres Entwicklungszyklus.

Bei der Blutentnahme mit der Raubwanze werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten überprüft. Hierdurch soll festgestellt werden, ob und wie Raubwanzen in der täglichen Arbeit von Veterinären in Zoologischen Gärten als Hilfsmittel bei der Bestimmung von hämatologischen und chemischen Blutparametern eingesetzt werden können.

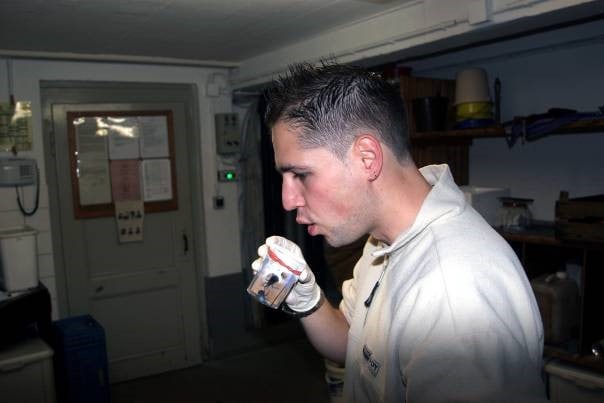

Die Raubwanzen werden in drei verschiedenen Weisen an die zu untersuchenden Tiere gebracht. Die erste Variante ist, entsprechend der generellen Praxis bei Xenodiagnosen, das Anhalten eines Gefäßes, bei dem die Öffnung mit Gaze verschlossen wird, durch die hindurch die Raubwanzen das zu beprobende Tier anstechen können. Dies wurde im Zoo bereits erfolgreich vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW, Berlin) bei Primaten eingesetzt (HOFFMANN et al. 2005). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden durchsichtige Plastikbecher eingesetzt, welche keine Vorrichtung zum Fixieren der Raubwanzen enthielten, sondern – wie bei der Xenodiagnose – nur kleine Pappkartons, in denen sich die Tiere frei bewegen konnten, um den Wirt in Verlängerung ihrer Körperachse anstechen zu können. Dies bewirkte meistens ein rascheres Anstechen als die Verwendung eines Gefäßes ohne Karton (SCHAUB 1990). Vor dem Ansetzen der Gläser wurde mehrmals kräftig in die Gläser gehaucht oder das Gefäß an den eigenen Unterarm gehalten, um die Saugbereitschaft der Wanzen zu erhöhen.

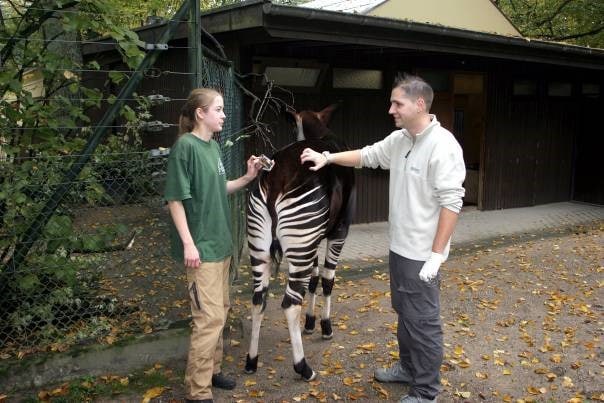

Bei der zweiten Variante wurden die Raubwanzen direkt auf das zu untersuchende Tier gebracht. Teilweise wurden die Raubwanzen hierbei, um das Wiederfinden zu erleichterten, mit weißen Bindfäden markiert. Diese wurden entweder mit Sekundenkleber an der Brust der Raubwanze (Thorax) befestigt oder um selbigen geknotet. Diese Methode wurde u.a. an einem Asiatischen Löwen (Panthera leo persica), Okapis (Okapia johnstoni), Tapiren (Tapirus sp.), Banteng (Bos javanicus), Nebelparder (Neofelis nebulosa), Kanadischen Wölfen (Canis lupus hudsonicus) und an Afrikanischen Zwergziegen (Capra hircus f. dom.) eingesetzt.

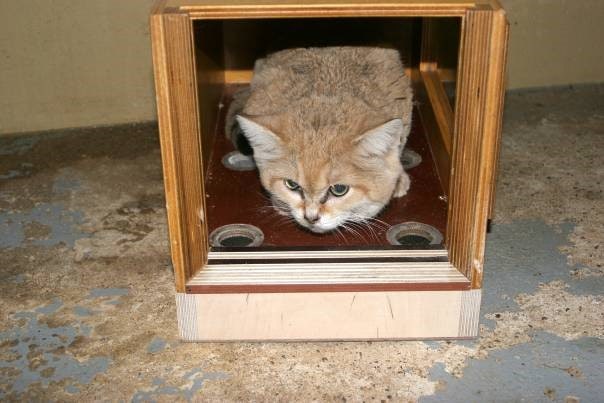

Eine dritte Variation der Positionierung der Raubwanzen war bei Tieren zu bevorzugen, die bestimmte Positionen in Ruhezonen einnehmen. Bei ihnen konnte unter die Ruhezone eine Schublade mit den Gefäßen der Raubwanzen eingebracht werden. Diese Methode wurde problemlos in den Schlafboxen von Erdmännchen (Suricata suricatta) (STADLER 2005) und bei Sandkatzen (Felis margarita) eingesetzt. Die Schlafbox wies einen modifizierten Boden auf, der an sechs verschiedenen Stellen mit einer Metallgaze verschlossene Öffnungen aufwies. Darunter befanden sich die Plastikgefäße mit den Raubwanzen.

Direkt oder zu definierten Zeiten nach der Blutaufnahme wurde das Blut analog zu vorherigen Studien (z.B. VON HELVERSEN 1986) mit einer handelsüblichen 21G Kanüle aus dem Magen der Raubwanzen in eine Spritze aufgenommen und umgehend in ein Lithium-Heparin-Gefäß überführt. Letzteres ist aber nicht unbedingt notwendig, da der Speichel der Raubwanzen ausreichend Gerinnungshemmer (Antikoagulantien) enthält, führt aber zu einer verbesserten Genauigkeit der Parameter. Mit Hilfe des Blutgasanalyse-Gerätes i-STAT und mit Hilfe eines Vetscan oder in kommerziellen Laboren wurden bis zu 22 klinisch relevante Blutparameter bestimmt. Die molekularbiologischen Analysen erfolgten per PCR während die Untersuchungen auf Tierseuchen mit Ausnahme der Malariadiagnostik ausschließlich in zertifizierten Diagnostiklaboren erfolgte. Eine Bestimmung der Malariaparasiten im Blut erfolgte per Blutausstrichanalyse während die Hormonmetabolitbestimmung per ECLIA bzw. Elisa-Test erfolgten (STADLER 2019).

Ergebnisse und Diskussion

In insgesamt 12 europäischen Ländern wurde in 47 Institutionen bei 72 verschiedenen Arten erfolgreich Blut abgenommen. Dazu gehörten neben vier Reptilien- auch drei Vogelarten und 65 Arten von Säugetieren. Eingesetzt wurde ausschließlich die Triatomine Dipalogaster maxima als „lebende Spritze“, da diese Art die höchste Aggressivität zeigte und die größte Blutmenge aufnahm. Bei der methodischen Anwendung im Zooalltag, um über gewonnene Blutproben die klassische Hämatologie zu untersuchen, erwiesen sich die Raubwanzen als sehr gut einsetzbar. Dabei war der Kaliumwert ein guter Richtwert, um die ggf. einsetzende Hämolyse der Probe beurteilen zu können. Auch der erstmalig nachgewiesene Glukoseabbau innerhalb des Wanzenmagens betont die Notwendigkeit des raschen Arbeitens.

Bei der genetischen Unterartbestimmung der Erdferkel fand sich zwar kein genetisches Muster, aber es bestätigte sich die Hypothese, dass die „lebenden Spritzen“ gut zur Probengewinnung eingesetzt werden können. Die Analyse auf verschiedene Tierseuchen – Brucellose, Tuberkulose, Malaria und Blauzungen-Krankheit – war erfolgreich und lieferte keine falschpositiven oder falschnegativen Nachweise. Die Stresshormon-Untersuchungen bestätigten die Vorteile der minimal invasiven Blutentnahme über Raubwanzen. Bei Ratten und Elenantilopen ist die Blutentnahme mittels Raubwanzen empfehlenswert, da sie relativ stressfrei ist. Problematischer waren bei den endokrinologischen Analysen die Progesteronanalysen, bei denen zwar die Konzentrationen erfolgreich bestimmt wurden, aber die Genauigkeit des Testverfahrens verstärkt mit konventionell entnommenem Blut verglichen werden musste, da bei Elenantilopen in 78 % der mit Raubwanzen gewonnenen Proben eine sechsfach höhere Konzentration vorlag.

Literatur

Die Literatur kann beim Verfasser angefordert werden.

Christa Sütterlin

Christa Sütterlin

Mathias Schindler

Mathias Schindler Christoph Hardt

Christoph Hardt

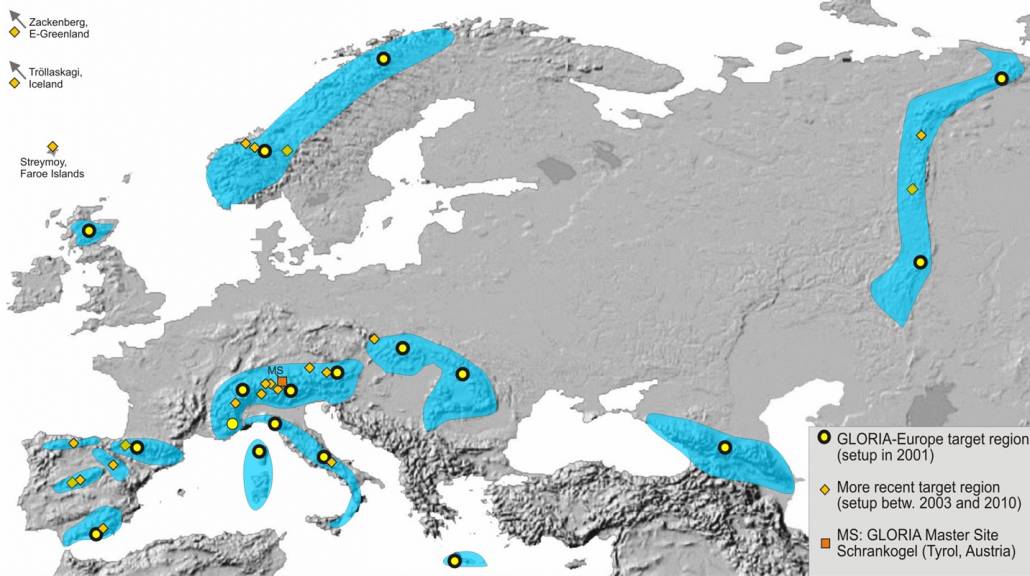

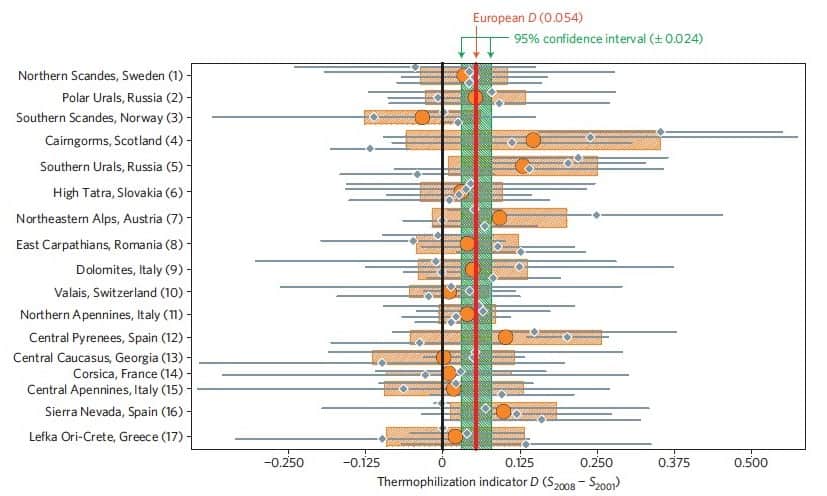

Harald Pauli

Harald Pauli

Dorthe Landschulz, Holzbaum Verlag

Dorthe Landschulz, Holzbaum Verlag