Das Tierökologie-Zertifikat. Bisher (Februar 2024) ist Stufe 1 veröffentlicht, mit 250 Arten Tirols. Verfügbar unter https://doi.org/10.25651/1.2021.0001.

Das Tierökologie-Zertifikat präsentiert heimische Tiere mit Bestimmungshilfe, Fotos und spannenden Gschichtln. Stufe 1 mit 250 Arten ist bereits auf großes Interesse gestoßen. In den Stufen 2 und 3 kommen jeweils noch 250 Arten dazu. Also nichts wie los, wirf einen Blick auf die Steckbriefe und lass Dich von der Tierwelt vor der Haustür begeistern!

Am Anfang waren die Pflanzen: das Freilandbotanik-Zertifikat

Begonnen hat alles mit den Pflanzen. Also eigentlich nicht – Tiere haben uns schon immer um Schnauzenlänge mehr fasziniert. Aber als wir, alle am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck, vor vier Jahren das Freilandbotanik-Zertifikat entdeckten, wussten wir sofort: Das wollen wir machen, das ist die Gelegenheit! Es war ein wunderbarer Sommer in den Tiroler Bergen, und bei den Wanderungen sahen und verinnerlichten wir vom Talboden bis zum Gipfel viele der 250 Arten der Stufe 1. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man für die Bestimmung nicht mehr bei jeder Pflanze die Exkursionsflora zücken, eine Bestimmungsapp verwenden oder gar verdrossen aufgeben muss.

Und Tiere? Die Geburtsstunde des TÖZ, des Tierökologie-Zertifikats

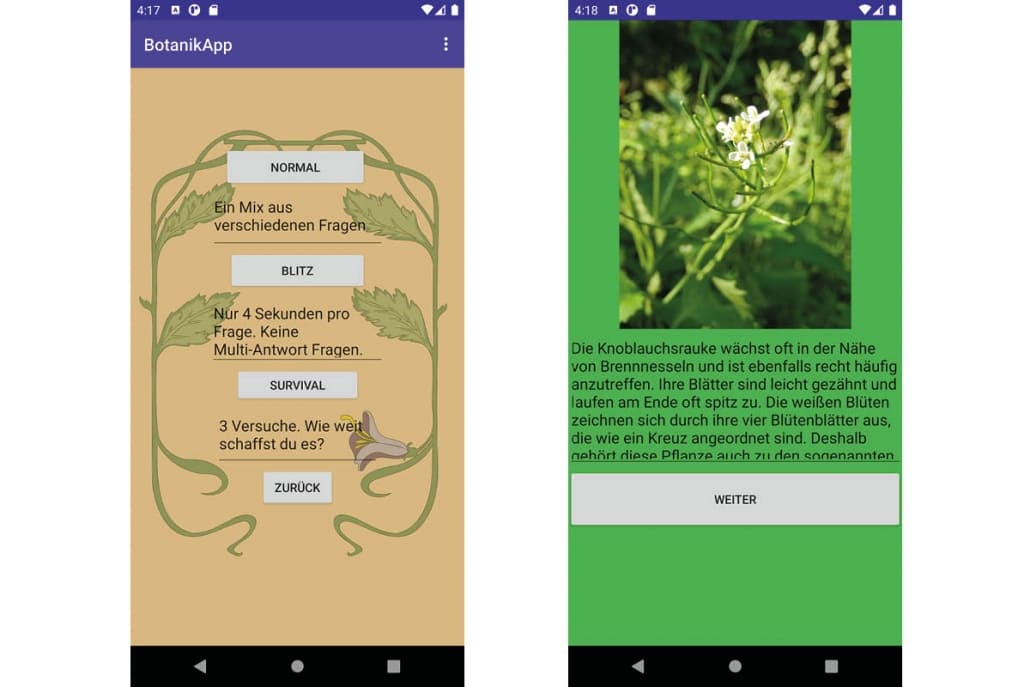

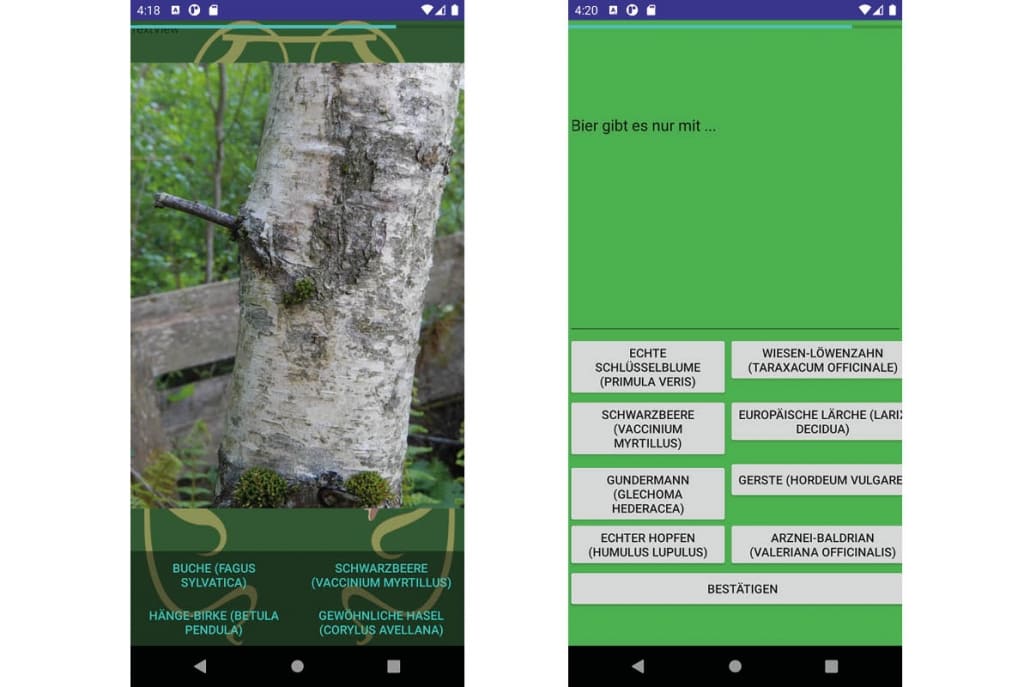

Jetzt konnten wir die Frage nicht mehr ignorieren: Warum gibt es sowas nicht für Tiere? Tatsächlich herrscht zumindest im deutschsprachigen Raum ein richtiges Tier-Zertifikat-Vakuum – das wollten wir ändern. An den langen Abenden des pandemischen Winters 2020/2021 entstand durch Debattieren, Recherchieren und Zoom-Konferieren mit den KollegInnen Timo Kopf und Barbara Thaler-Knoflach das Konzept für das Tierökologie-Zertifikat (TÖZ). Bald verstanden wir auch den Grund für das bisherige Vakuum: Es ist einfach schwierig! Denn in Österreich leben 54 000 Tierarten – und es gibt nicht das eine umfassende Bestimmungsbuch wie bei den heimischen Gefäßpflanzen, sondern die Information zu Bestimmung und Lebensweise ist über tausende Schriftstücke verstreut. So entschieden wir uns für eine pragmatische Lösung. Wir wollten aus jeder Tiergruppe markante Vertreter vorstellen und für jede Art einen Steckbrief basteln, damit die Interessierten Information zur Bestimmung, Bilder (interaktiv zu vergrößern) und gaaaanz viele Gschichtln (Abb. 1-4) erhielten. Im ganzen Arbeitsprozess (u.a. Artenauswahl, Schreiben der 250 Steckbriefe, Design und Produktion der pdf-Version) bekamen wir viel Mithilfe aus dem Institut für Ökologie, aber bald auch über die Universität Innsbruck hinaus, sodass schließlich 76 Personen mitwirkten (siehe Infokasten am Ende des Beitrages).

2021: Die Stufe 1 des TÖZ und eine schnell wachsende Community

Im Juli 2021 war es dann soweit: Die Stufe 1 des „Tierökologie-Zertifikat: Arten Tirols“ war fertig. Und zusätzlich zur pdf-Datei mit allen Steckbriefen (Infobox 1) entstanden ein Selbsttest auf der Lernplattform OpenOlat und ein Karteikartenset für die Lernsoftware Anki zur Überprüfung der Artenkenntnis. Außerdem wurde ein Projekt im sozialen Netzwerk iNaturalist eingerichtet (Infobox 1) mit dem Ziel möglichst viele zu motivieren, die im Zertifikat enthaltenen Arten zu suchen, zu fotografieren und die Beobachtung hochzuladen. So können diese Beobachtungen von ExpertInnen verifiziert werden und die ganze Tierökologie-Community kann gemeinsam dem „Viecherl-Jagdfieber“ frönen. All das kam richtig in Fahrt und hat schon sehr viele für die Tierwelt Tirols begeistert. Beispielsweise enthält das iNaturalist-Projekt des TÖZ aktuell rund 4000 Beobachtungen von 500 BeobachterInnen, von 1000 BestimmerInnen bearbeitet. Da darf natürlich auch ein zum Zertifikat passendes T-Shirt nicht fehlen ( siehe Infobox), welches es schon in entfernte Teile der Welt geschafft hat.

Das TÖZ – Was? Wie? Wo?

- Homepage: https://www.uibk.ac.at/de/ecology/tieroekologie-zertifikat/

- Steckbriefe der Stufe 1: https://doi.org/10.25651/1.2021.0001

- Email-Verteiler: Wir nehmen Dich gern auf – schick einfach ein Email an tieroekologie.tirol@gmail.com mit dem Betreff „Bitte mehr“

- Selbsttest auf der Lernplattform OpenOlat: https://lms.uibk.ac.at/auth/RepositoryEntry/5055807505/CourseNode/104261303020334 (Gastzugang wählen)

- Karteikartenset für die Lernsoftware Anki: https://fileshare.uibk.ac.at/f/941fdc36f2da4f90a7a0/?dl=1

- Projekt im sozialen Netzwerk iNaturalist: https://www.inaturalist.org/projects/tieroekologie-zertifikat-arten-tirols

- Drei Prüfungstermine pro Jahr: Jänner, Mai/Juni, Oktober; keine Prüfungsgebühr; Ankündigungen der konkreten Termine auf der Homepage unter „Wann“ bzw. über den Email-Verteiler

- T-Shirt zum Selbstkostenpreis (15 EUR inkl. Versand): https://www.inaturalist.org/observations/95386708; Bestellungen über tieroekologie.tirol@gmail.com

Abb. 2 Steckbrief zur Knautien-Sandbiene – eine von 700 Wildbienenarten in Österreich – und ein Beispiel für die vielen tagesaktuellen Interessenskonflikte, die mit den Steckbriefen aufgegriffen werden: Nektar ist ein kostbares Gut! Verfügbar unter https://doi.org/10.25651/1.2021.0001.

Bisher gab es acht Prüfungstermine. Nicht alle haben es beim ersten Anlauf geschafft, aber alle waren begeistert. Diese Begeisterung wollten viele der Zertifizierten teilen und so gibt es auf der Homepage mittlerweile mehr als 50 „Erfahrungsberichte“ (Infobox 2). Inzwischen kommen Prüflinge aus fast allen Bundesländern Österreichs und dem deutschsprachigen Ausland. An der Universität Innsbruck ist das TÖZ auch fixer Bestandteil von Lehrveranstaltungen im Bachelor Biologie, Bachelor Biologie und Umweltkunde und Master Ökologie & Biodiversität.

Warum Dich das TÖZ interessieren könnte?

Die aktuelle Version des TÖZ ist auf Tirol ausgelegt, aber der Großteil der Arten kommt im gesamten deutschsprachigen Raum vor. Ein Ziel des TÖZ ist Tiere (und Natur allgemein) „unters Volk“ zu bringen – egal, ob Du SchülerIn, LehrerIn, StudentIn, ForscherIn bist, ob Du einem der tausenden anderen Berufen nachgehst (oder auch nicht), oder ob Du bereits pensioniert bist, es ist nie zu früh und nie zu spät für ein Eintauchen in die heimische Tierwelt. Das TÖZ schafft dabei auch ein Bewusstsein für die weniger bekannten Tierarten und die Dringlichkeit des Arten- und Naturschutzes. Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt. Das TÖZ trägt somit zu biologischer Bildung und Wertschätzung unserer Natur bei. Beides benötigen wir dringend, um uns den Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu stellen und richtige Entscheidungen zu treffen.

Das sagen Zertifizierte

Melanie Kobald

Johanna Lechleitner

Elisabeth Glatzhofer

Anna Letrari

Jakob Paal

Jonathan und Elena Steiner

Hannah Holzer

Helmuth Bayer

Sarah Zimmermann

Moritz Falch

„Doch auch für das Studium und die zukünftige Karriere ist eine solche Artenkenntnis durchaus von Nutzen und teilweise sicher auch notwendig. Umso wichtiger ist es, dass man seine Artenkenntnis steigert. Auch deshalb warte ich gespannt und motiviert auf die nächsten Stufen (500 & 750 Arten)!“

Tom Fischbach

Ausblick: Stufen 2 und 3 des TÖZ

Seit Ende 2023 laufen die Arbeiten an den von vielen Prüflingen schon heiß ersehnten Stufen 2 und 3 auf Hochtouren – es wird allerdings noch ein Zeitl brauchen, da das Ganze ja schon bei Stufe 1 nicht so einfach war. Jedenfalls darf schon Vorfreude aufgebaut werden auf insgesamt 500 weitere faszinierende Tierarten. Auch diesmal sind neben alten Bekannten auch seltener beobachtete Arten vertreten und es ist garantiert für jede/n etwas Neues dabei. Jetzt einmal ehrlich: (Er)kennst Du die Tiere in Abbildung 5?

Finanziell unterstützt werden die Stufen 2 und 3, wie bereits Stufe 1, von der Fakultät für Biologie und dem Institut für Ökologie, sowie diesmal auch vom Rektorat der Universität Innsbruck.

Und wer weiß, vielleicht folgen ja bald Initiativen zu Tierökologie-Zertifikaten in anderen Regionen – der Aufwand des Anpassens an die regionalen Gegebenheiten wäre überschaubar.

Institut für Ökologie der Universität Innsbruck 2021 Tierökologie-Zertifikat:

250 Arten Tirols (Version 5, 250 Arten, Juli 2021). Erstellt von (alphabetisch) Ernst Bauernfeind, Erhard Christian, Sylvia Flucher, Hans Frey, Leopold Füreder, Barbara-Amina Gereben-Krenn, Florian Glaser, Wolfram Graf, Marlene Haider, Helge Heimburg, Veronika Hierlmeier, Rudolf Hofer, Rüdiger Kaufmann, Gabriel Kirchmair, Philipp Kirschner, Yvonne Kiss, Elena Kmetova-Biro, Christian Komposch, Timo Kopf, Gernot Kunz, Alice Laciny, Armin Landmann, Patrick Leitner, Jan Martini, Georg Niedrist, Thomas Peham, Katharina L. Platzdasch, Hubert Rausch, Renate Rausch, Maria M. Reiter, Alexander Rief, Johannes Rüdisser, Birgit Sattler, Petra Schattanek, Heinrich Schatz, Irene Schatz, Martin Schebeck, Birgit C. Schlick-Steiner, Iris S. Schlick-Steiner, Julia S. Schlick-Steiner, Martin Schwarz, Julia Seeber, Gabriel Singer, Christian Stauffer, Florian M. Steiner, Michael Steinwandter, Carolin Strutzmann, Matthew Talluto, Barbara Tartarotti, Barbara Thaler-Knoflach, Anton Vorauer, Alexander Weigand, Werner Weißmair, Herbert Zettel, Richard Zink; unter Mitarbeit von (alphabetisch) Felix Berkmann, Fritz Gusenleitner, Peter Huemer, Martina Kinzl, Patrick Krapf, Florian Lehne, Reinhard Lentner, Markus H. Möst, Rainer Neumeyer, Alejandro Ostalé,Wolfgang Scherzinger, Andreas Schmidt-Rhaesa, Peter Sehnal, Bernhard Seifert, Magdalena Stiftinger, Iris Tichelmann, Stephanie Vallant, Elisabeth Weninger, Andreas Zahn, Elisabeth Zangerl, Thomas Zuna-Kratky

https://doi.org/10.25651/1.2021.0001 CC BY-NC-SA 4.0

https://www.uibk.ac.at/ecology/tieroekologie-zertifikat/

(c) Joseph Molyneux

(c) Joseph Molyneux

evdn pixabay

evdn pixabay