Die Naturwissenschaften sind bisweilen wie gebohnertes Parkett, „ein Paradeis, für den, der gut zu tanzen weiß“ – und der männlich ist, wie es oft scheint. Doch gibt es sie, die weiblichen Vorbilder, die mit ihren Karrieren und Forschungserfolgen aktuell das Gegenteil beweisen. Eine „Tanzanleitung“.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das am 07. Oktober 2020 um die Welt geht – zwei Frauen, ein Nobelpreis für Chemie: Jennifer A. Doudna und Emmanuelle Charpentier überzeugen mit ihrer Forschung zu CRISPR/Cas9. Beide tragen Halstücher, lächeln in die Kamera. An der Stelle hätte so mancher eher Krawatten erwartet, Anzüge, Bärte, womöglich eine Brille zwischen angegrauten Schläfen. Die Naturwissenschaft ist für gewöhnlich männlich, zumindest auf dem Weltmeisterschaftsparkett. Zwei Naturwissenschaftlerinnen auf dieser Bühne, an sich schon selten in Nobelpreissphären, und dann noch als Team ist eine Revolution – ein erfreulicher Fortschritt und zugleich ein gesellschaftlich beschämender: denn unter mehr als 900 Laureaten, die seit 1901 ausgezeichnet wurden, waren trotz vorhandener Kandidatinnen bislang nur 57 Frauen; weniger als die Hälfte davon ausgezeichnet im Bereich Naturwissenschaft.

Mind the gap

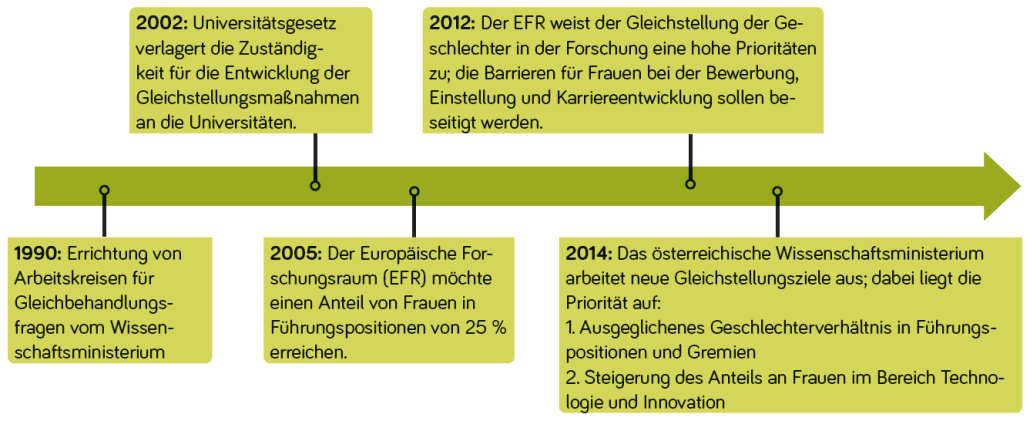

Das spiegeln nicht nur die männlich dominierten Bildgalerien vieler Universitäten wider, sondern auch aktuelle Statistiken. Laut Eurostat betrug der Frauenanteil bei rund 15 Millionen WissenschaftlerInnen und IngenieurInnen in der EU im Jahr 2018 zwar 41 %. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich jedoch länder- und fachspezifisch große Unterschiede. So ist nur in vier EU-Mitgliedsstaaten das Verhältnis relativ ausgewogen (Litauen, Bulgarien, Lettland, Dänemark). In manch anderen Mitgliedsstaaten beträgt der Frauenanteil weniger als ein Drittel, etwa in Deutschland.

Österreich wiederum liegt im EU-weiten Vergleich mit Platz 10 gut im Rennen, bewegt sich aber was den Anteil der Naturwissenschafts-Absolventinnen betrifft noch immer bei nur 38 %: der Löwenanteil davon angesiedelt in den Biowissenschaften, dann folgen mit Abstand Mathematik & Statistik, Exakte Naturwissenschaften und, deutlich abgeschlagen, die Informatik. Schaut man zudem auf das obere Ende der Karriereleiter nehmen die Zahlen weiter ab. In der Schweiz etwa halbiert sich die Zahl der Frauen auf dem Weg Richtung Professur.

Das verwundert nicht, scheinen doch weibliche Vorbilder, die es in die Spitzenforschung geschafft haben, auf den ersten Blick dünn gesät. Doch es gibt sie durchaus – nicht nur frühere Größen, wie Marie Curie mit ihren Arbeiten zur Radioaktivität oder Emmy Noether, die Begründerin der modernen Algebra. Auch aktuell finden sich weltweit Naturwissenschaftlerinnen mit tollen Karrieren, die in diversen Funktionen tätig sind und damit beweisen, dass man es schaffen kann.

Tanz auf dem Naturwissenschaftsparkett – drei Forscherinnen berichten

Im deutschen Raum gehören zu dieser Riege etwa Helma Wennemers, Professorin für Organische Chemie an der ETH Zürich und Leiterin des Instituts für Organische Chemie; Ulrike Tappeiner, Professorin für Ökologie an der Universität Innsbruck, Institutsleiterin am Institut für Alpine Umwelt an der EURAC Bozen und Präsidentin der Freien Universität Bozen sowie Gabriele Werner-Felmayer, Professorin für Biologische Chemie an der Medizinischen Universität Innsbruck und Vorsitzende von Ethucation, der österreichischen Einheit des Internationalen Netzwerks für Medizinethik. Alle drei haben sämtliche Stationen durchlaufen, die es braucht, um in einer akademischen Laufbahn erfolgreich zu sein, und haben viele Hürden selbst erlebt oder beobachten können.

#Vorrunde – Mut zu MINT

Beobachtbar sei z.B., dass es schon früh eine gesellschaftliche Erwartungshaltung und stereotype Vorstellungen gibt, welche oft auch von den Medien mitgetragen werden, betont Ulrike Tappeiner. Helma Wennemers hat die Auswirkungen bereits miterlebt: „Bei der Veranstaltung Girls at Science vor einigen Jahren hat ein Journalist ein Mädchen gefragt, ob sie auch Professorin werden wolle“, erzählt Wennemers, „es meinte darauf, als Mädchen wird man Laborantin, studieren ist was für Jungs.“ Das zeige, dass man die Gesellschaft mehr in die Pflicht nehmen müsse. Studien zeigen zudem, dass die Erwartungshaltung sogar die Notengebung in der Schule negativ beeinflusst – als Folge trauen sich Mädchen manche MINT-Fächer oft nicht zu oder verlieren das Interesse. Das schlägt sich wiederum in der Einschreibungsstatistik der Universitäten nieder. Man müsse daher früh ansetzen, sind sich die Professorinnen einig.

#Zwischenrunde– Partnersuche

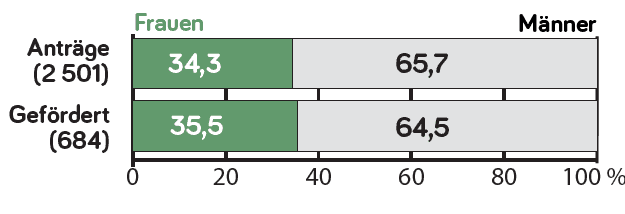

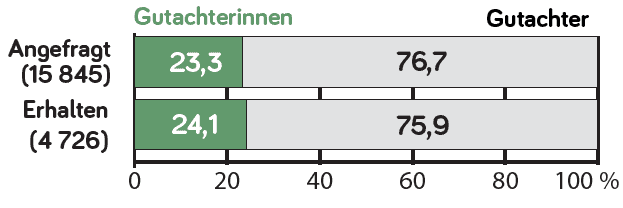

Nach PhD und Post Doc – „wenn die Luft dünner wird“, wie es Gabriele Werner-Felmayer ausdrückt – seien dann härtere Bandagen und Sportsgeist gefragt, sowohl auf Konferenzen als auch bei Forschungsanträgen. Seilschaften und MentorInnen sind in dem Abschnitt der Karriere besonders wichtig. „Allerdings tun sich Männer etwas leichter damit, auf Netzwerke zuzugreifen“, meint Tappeiner. Frauen verfügen oft nicht über solche „Buddy Systeme“, gerade weil es so wenig Frauen in diesen Sphären der Naturwissenschaften gibt. Entweder macht man es also wie Nobelpreisträgerin Frances Arnold und sucht sich kurzerhand einen männlichen Mentor, der einen unterstützt, oder man wendet sich an spezielle Mentoring-Programme wie an jenes in Innsbruck. Gabriele Werner-Felmayer engagiert sich dort seit 15 Jahren beim Helene Wastl Medizin Mentoring-Programm für Frauen: „Es soll Frauen bei der Karriereplanung unterstützen, auch bei Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Forschung.“

#Endrunde – den Balanceakt schaffen

Familiengründung ist nicht leicht als Forscherin, v.a. nicht während der turbulenten Zeit bis zur Habilitierung, sofern diese angestrebt wird. Aber es ist möglich, wie die Professorinnen aus Erfahrung wissen. Allerdings gehe es nicht ohne Unterstützung des Arbeitgebers und des Umfeldes. Da seien auch die Väter gefragt – viele engagieren sich heute bereits sehr, wie die Professorinnen in ihren Forschungsgruppen bemerken. Einen besonders geeigneten Zeitpunkt für Familie gäbe es jedoch nicht, das sei situationsabhängig. Eine gewisse Unsicherheit bei der Planung resultiere da immer auch aus dem System heraus, weiß Tappeiner. „Die kurzen Verträge sind ein großes Problem.“ Auch unterschiedliche Regelungen in der EU machen die Situation schwierig. So gibt es z.B. das international lange etablierte Tenure-Track-System, das angehenden ProfessorInnen eine Laufbahnstelle verschafft, in Österreich de facto erst seit 2015. Da sei auch die Politik in der Pflicht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, meint Werner-Felmayer.

Wer wagt gewinnt

„Was man in der Wissenschaft braucht sind Förderer“, sagt Tappeiner, Förderer und MentorInnen, die weiblich oder eben auch männlich sein können und sollen. Je bunt gemischter das Umfeld, desto besser. Das gilt für Forschungsgruppen ebenso wie für Gremien und Kommissionen, die z.B. über eine Berufung entscheiden. Hier können Frauenförderprogramme helfen sowie Quoten, aber mit Maß. Schließlich wolle keine nur als „Quotenfrau“ berufen werden oder der Quote wegen ihre ganze Zeit in Gremien zubringen müssen, statt zu forschen, betont Tappeiner. Prinzipiell aber „macht unser System solche Regelungen nötig, damit sich was ändert“, ist Werner-Felmayer überzeugt. Am Ende hat jedoch jede Forscherin ihre Karriere selbst in der Hand. Frauen, die das Naturwissenschaftsparkett erobern möchten, sollten es daher wie beim Tanzen machen: eine grundsätzliche „Choreographie“ überlegen, individuelle Schritte wählen, die begeistern, optimistisch sein, dass es klappen wird und dann step by step ihren eigenen Weg auf dem Parkett machen. In jedem Falle sollten sie aber – da sind sich die Professorinnen einig – „an sich glauben und sich nicht beirren lassen.“

*

Weiterführende Literatur

Helene Wastl Mentoring Programm für Frauen