Titelbild: Quelle: Katharina Rogenhofer

Österreich ist im mitteleuropäischen Vergleich eines der artenreichsten Länder. Dies lässt sich vor allem auf die landschaftliche und klimatische Vielfalt zurückführen, zu welcher wiederum das Höhenprofil der Alpen maßgeblich beiträgt. Viele Tiere und Pflanzen sind jedoch, vor allem durch den Klimawandel sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzung, gefährdet.

Welche Rolle spielen die Alpen in Österreich?

Die Alpen nehmen rund 60 Prozent der Gesamtfläche Österreichs ein und sind für die Landschafts- und Biotopvielfalt in Österreich von unmittelbarer Bedeutung. Sie sind Lebensraum für eine große Zahl an Tier- und Pflanzenarten. Durch das Höhenprofil und die sich dadurch ergebenden unterschiedlichen Klimabedingungen findet man auf kleinem Raum viele verschiedene Biotope.

Gefahren für die Alpen

Lokale Ebene:

Urbanisierung, Tourismus, Land- und Viehwirtschaft, Habitat-Fragmentierung, Einbringung allochthoner Arten, Verkehr, Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung.

Globale Ebene:

Klimaveränderungen, Luftverschmutzung, Stickstoffdüngung

Der Mensch und die Alpen

Menschlicher Einfluss war in der Geschichte der Alpen wesentlich für die Prägung der Landschaft. Ein nicht unbedeutender Teil der Biodiversität in den Alpen ist daher eng mit traditioneller Land- und Forstwirtschaft verzahnt. Die Nutzung der Alpen hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch rasch geändert. Tourismus und neue landwirtschaftliche Methoden führen zu intensiverer Nutzung und Ausbeutung einiger Gebiete. Andere Flächen werden aufgegeben, was eine Verringerung der Landschaftsdiversität zur Folge hat. Grasländer werden daraufhin durch die Ausbreitung von Busch- und Waldgesellschaften verdrängt und es kommt so zu einem Verlust der Artenvielfalt.

Endemiten

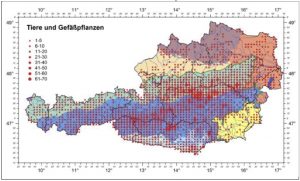

Die Alpen sind ein Hotspot für Endemiten – d.h. Spezies, die auf ein bestimmtes Areal (in diesem Fall Österreich) beschränkt sind. Klimatische Fluktuationen im Pleistozän führten zur Vergletscherung weiter Gebiete der Alpen und somit zur Migration und Restriktion von vielen Arten auf bestimmte Areale. Heutige Gebiete mit besonders hoher Anzahl an endemischen Arten befinden sich oft in solchen eiszeitlich wenig bis nicht vergletscherten Teilen der Alpen und stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit eiszeitlichen Refugialgebieten (Schönswetter et al., 2005; Tribsch & Schönswetter, 2003). Diese Endemiten-Hotspots findet man dabei in den nordöstlichen Kalkalpen zwischen Schneeberg und westlichem Toten Gebirge, in Teilen der östlichen Zentralalpen zwischen den Eisenerzer Alpen und den westlichen Hohen Tauern sowie in den Südalpen (Abb.1).

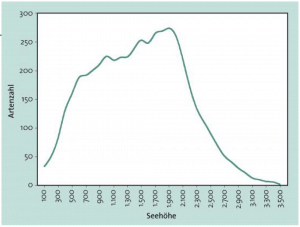

Endemiten erreichen ihre maximale Artenzahl in deutlich höheren Gebieten als alle anderen Tier- und Pflanzenarten (Abb.2). Sie sind überwiegend auf kleine Areale beschränkt – so auch in den Alpen (45 Taxa der Gefäßpflanzen sind auf Areale unter 700 km2 angewiesen). Kleine ökologische Nischen, sehr spezifische Anforderungen und die geringe Artenzahl der Endemiten machen sie besonders vulnerabel und aufgrund der Höhenlage sind sie weitaus sensibler gegenüber klimatischen Schwankungen. Schon kleine Änderungen können dazu führen, dass die jetzigen Verbreitungsgebiete als Lebensräume nicht mehr geeignet sind, was zu einer starken Gefährdung endemischer Arten führt – besonders jener, die nicht in höhere Lagen ausweichen können.

Endemiten und Schutzgebiete

Ein großer Teil der Endemiten-Hotspots sind durch das österreichische Schutzgebietsnetz erfasst. Schutzgebiete umfassen 59 Prozent aller endemischen Gefäßpflanzen. Bei endemischen Tierarten sind 55 Prozent aller besiedelten Quadranten durch Schutzgebiete abgedeckt. Allerdings sind einige der am stärksten gefährdeten Arten durch Schutzgebiete nur ungenügend erfasst.

Die Mehrheit der Endemiten Österreichs besiedelt naturnahe Standorte. Deshalb müssen Schutzmaßnahmen vor allem darin bestehen, Störungseinflüsse zu verringern und den Lebensraum in seiner charakteristischen Ausprägung zu erhalten.

Klimawandel und die Alpen

Allgemein nimmt die Temperatur mit zunehmender Höhe ab. Dieses Phänomen führt dazu, dass sich Höhenstufen ergeben, die durch eine besondere Vegetation und bestimmte klimatische Verhältnisse gekennzeichnet sind. Durch den Klimawandel wird sich die Verteilung der Lebensräume in den Alpen jedoch dramatisch ändern. Die Erwärmung bedingt eine Verschiebung der Baumgrenze nach oben, was eine der größten Gefahren für die, auf wenige Gebiete beschränkten, alpinen Arten darstellt. Die Erwärmung alleine ist für die meisten Arten noch kein Gefährdungsfaktor. Es wurde gar gezeigt, dass sehr viele Pflanzen die erhöhten Temperaturen aushalten würden. Doch mit der Erwärmung kommt es zu erhöhter Konkurrenz, da Pflanzenarten aus tieferen Lagen immer weiter hinaufwandern. Die sich verschiebende Baumgrenze führt zum Schrumpfen der möglichen Besiedelungsgebiete vieler Arten. Dirnböck et al. (2011) zeigen, dass Endemiten fünf taxonomischer Gruppen (Gefäßpflanzen, Schnecken, Spinnen, Schmetterlinge und Käfer) bis 2100 ca. 77 Prozent ihrer bevorzugten Lebensräume verlieren werden, selbst wenn man von den konservativsten Klimaszenarien ausgeht. Dabei sind die Auswirkungen auf Spinnen und Schmetterlinge am geringsten, da diese sich schneller und effektiver auf andere Habitate ausbreiten können (fliegen, ballooning). Die Gefahr auszusterben ist daher sehr stark mit der Fähigkeit verbunden, andere Lebensräume besiedeln zu können.

Engler et al. (2011) sagen ähnliche Habitatverluste voraus. Es führt aber nicht nur die Erwärmung alleine zu dramatischen Veränderungen. Auch die vorausgesagten Veränderungen der Niederschlagsmengen werden zu einem Verlust passender Habitate führen.

Gerade für die alpine Stufe (den Bereich oberhalb der Waldgrenze) werden gravierende Auswirkungen erwartet. Hier werden Organismen immer weiter nach oben verdrängt, bis ihnen keine Ausweichmöglichkeit mehr zur Verfügung steht. All dies birgt Grund zu Sorge, da alpine Ökosysteme unverzichtbare Ressourcen zur Verfügung stellen – auch in Form von Ökosystemleistungen.

Ökosystemleistungen

Ökosystemleistungen sind wirtschaftliche Versorgungsleistungen (Produktion zahlreicher Güter, wie z.B. Trinkwasser, Nahrungsmittel, Energieträger, Baumaterialien oder medizinische Wirkstoffe), regulierende Leistungen (Speicherung von CO2, Schutz vor Lawinen und Hochwasser, Verhinderung von Erosion und Regulierung des Klimas), unterstützende Leistungen (Sauerstoffproduktion, Aufrechterhaltung der Nährstoffkreisläufe und des Wasserkreislaufs) sowie kulturelle Leistungen (Erholungsleistung usw.).

Wenn die Ökosystemleistungen der Alpen berechnet und in monetäre Einheiten übersetzt werden, beläuft sich der Wert der wirtschaftlichen Versorgungsleistungen auf bis zu 1400 €/ha Jahr. Die regulierenden Leistungen machen einen Wert von bis zu 760 €/ha Jahr aus (Paletto et al., 2015).

Die Alpen als Quellgebiete

Auch die Biodiversität in Süßwasserhabitaten ist den Gefahren des Klimawandels ausgesetzt. Zu einem nicht unwesentlichen Teil wird dies durch das Abschmelzen der Gletscher verursacht. Der Rückgang der Gletscher resultiert in einer Reduktion an Schmelzwasser, das wesentlich für einige Flusssysteme ist. Dies verändert die Artenzusammensetzung der von Gletschern gespeisten Flüsse. Jacobsen et al. (2012) zeigen, dass dadurch die Biodiversität sowohl lokal als auch regional abnehmen wird und 11-38 Prozent aller untersuchten Makroinvertebraten (darunter auch Endemiten) aussterben könnten.

Auch die Artenzusammensetzung in Quellgebieten wurde untersucht. Quellen sind zwar kleine Lebensräume, aber es findet sich eine überraschende Diversität an Taxa. Durch den hohen Grad an Spezialisierung und den azonalen Charakter (durch stabile physiochemische Gegebenheiten) sind Tiere die hier leben meist stenök. Das bedeutet, sie können nur eine kleine Schwankungsbreite der überlebenswichtigen Parameter tolerieren. Deshalb gibt es einige Organismen die entweder ausschließlich oder zumindest bevorzugt in Quellen vorkommen.

Durch indirekte oder direkte Einflussnahme auf diese Quellregionen, kommt es zur Gefährdung vieler spezialisierter Moose, Milben, Diptera, Schnecken und Köcherfliegen (Cantonati et al., 2006).

Was kann gegen Artenverluste getan werden?

In Europa sind Naturschutzbemühungen wegen der räumlich und zeitlich intensiven Nutzung durch den Menschen besonders kompliziert durchzusetzen. Einerseits scheint extensive Landwirtschaft wichtig für den Erhalt vieler Arten zu sein, andererseits sind Gebiete, die noch in einem ursprünglichen Zustand erhalten sind (wilderness areas), relativ selten und sehr gefährdet. Der Verlust an Biodiversität und wichtiger Ökosystemleistungen zeigt deshalb, dass ein effektiverer Naturschutz gebraucht wird. Nationale und internationale Abkommen, aber auch die Gründung und Erhaltung von Naturschutzgebieten spielen dabei eine wichtige Rolle.

Weiterführende Literatur

Chemini, C. & Rizzoli, A. (2003). Land use change and biodiversity conservation in the Alps. Journal of Mountain Ecology 7, 1-7.

Malcolm, J.R., Liu, C., Neilson, R.P., Hansen, L. & Hannah, L. (2006). Global warming and extinctions of endemic species from biodiversity hotspots. Conservation Biology 20, 538–548.

Moser, D., Dullinger, S., Englisch, T., Niklfeld, H., Plutzar, C., Sauberer, N., Plutzar, C., Sauberer, N., Zechmeister, H. G. & Grabherr, G. (2005). Environmental determinants of vascular plant species richness in the Austrian Alps. Journal of Biogeography 32, 1117-1127.

Pauli, H., Gottfried, M., Reiter, K., Klettner, C. & Grabherr, G. (2007). Signals of range expansions and contractions of vascular plants in the high Alps: Observations (1994-2004) at the GLORIA master site Schrankogel, Tyrol, Austria. Global Change Biology 13, 147–156.

Pearson, R. G. (2006) Climate change and the migration capacity of species. Trends in Ecology and Evolution 21, 111–113.

Schirpke, U., Leitinger, G., Tasser, E., Schermer, M., Steinbacher, M. & Tappeiner, U. (2013). Multiple ecosystem services of a changing Alpine landscape: past, present and future. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 9, 123-135.

Theurillat, J. & Guisan, A. (2001). Potential Impact of Climate Change on Vegetation in the European Alps: A Review. Climatic Change 50, 77–109.

Wrbka, T., Szerencsits, E., Moser, D., & Reiter, K. (1999). Biodiversity patterns in cultivated landscapes: experiences and first results from a nationwide Austrian survey. Heterogeneity in landscape ecology 3-17.

Harald Pauli

Harald Pauli