Die Rückkehr großer Beutegreifer nach Mitteleuropa ist ein Riesenerfolg für den Naturschutz. Bei anderen Parteien sorgt ihre Rückkehr jedoch für Widerstand. Umweltkommunikation und ein offener Dialog sind wichtig, um für mehr Akzeptanz zu sorgen. Mit einer sachlichen und lösungsorientierten Umweltkommunikation setzt sich das Projekt „Leben am Limit“ für Beutegreifer in Mitteleuropa ein.

„Es geht nur das eine: Unserem Vieh die Almen, dem Wolf die Wildnis!“

So heißt es auf den Bannern des Vereins zum Schutz und Erhalt der Land- und Almwirtschaft in Tirol. Wer sich öfters in Tirol aufhält, hat die Banner sicher schon gesehen. Das Thema Wolf polarisiert und sorgt nicht nur in Tirol für verhärtete Fronten.

In den letzten Jahrzehnten hat der Naturschutz in Europa viel bewirkt. Strengere Auflagen und neue Richtlinien haben nicht nur dem Wolf die Rückkehr nach Mitteleuropa ermöglicht. Auch Bär- und Luchspopulationen wachsen langsam aber stetig. Doch obwohl die großen Beutegreifer wichtige Bestandteile intakter Ökosysteme sind, bietet ihre Anwesenheit viel Konfliktpotenzial.

Während Umweltschützer die Rückkehr von Bär, Wolf und Luchs als großen Erfolg feiern, sehen vor allem Landwirte in ihrer Rückkehr eine Bedrohung für die Land- und Almwirtschaft und fordern den erleichterten Abschuss.

Speziell der Wolf sorgt in Österreich für negative Schlagzeilen. Insbesondere Konflikte mit Nutztierhaltern mindern die Akzeptanz in der Bevölkerung und stehen einer dauerhafte Wiederansiedlung im Weg. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu illegalen Abschüssen.

Die Situation ist nicht einfach und erfordert Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten und den Willen etwas zu ändern. Im dichtbesiedelten Mitteleuropa teilen sich Mensch und Tier zumindest partiell die gleichen Lebensräume und gelegentliche Aufeinandertreffen lassen sich daher kaum vermeiden. Daran müssen sich viele erst noch gewöhnen.

Im europäischen Kontext geht es beim Naturschutz vor allem darum, Wege für ein harmonisches Miteinander zu finden, bei dem menschliches und nicht-menschliches Leben gleichermaßen profitieren. Im dichtbesiedelten Europa ist das eine Herausforderung aber gleichzeitig auch eine Chance. Doch nicht immer werden Chancen auch als solche erkannt. Denn wie wir Dinge wahrnehmen, hängt auch davon ab, wir darüber kommunizieren.

Die Rolle der Umweltkommunikation

In der Debatte um die Rückkehr großer Beutegreifer sorgt eine oftmals emotional aufgeladene, problemfokussierte und teils vorurteilsbehaftete Kommunikation für die Verschärfung des Konflikts. Wut und gegenseitiges Unverständnis sind die Folge und erschweren die Findung dauerhafter Lösungen.

Eine lösungsorientierte und sachliche Umweltkommunikation hingegen schafft Raum für einen offenen Dialog und eröffnet neue Zukunftsperspektiven. Durch gegenseitiges Verständnis lassen sich Chancen besser erkennen und nutzen.

Leben am Limit – Umweltkommunikation mit Bildern

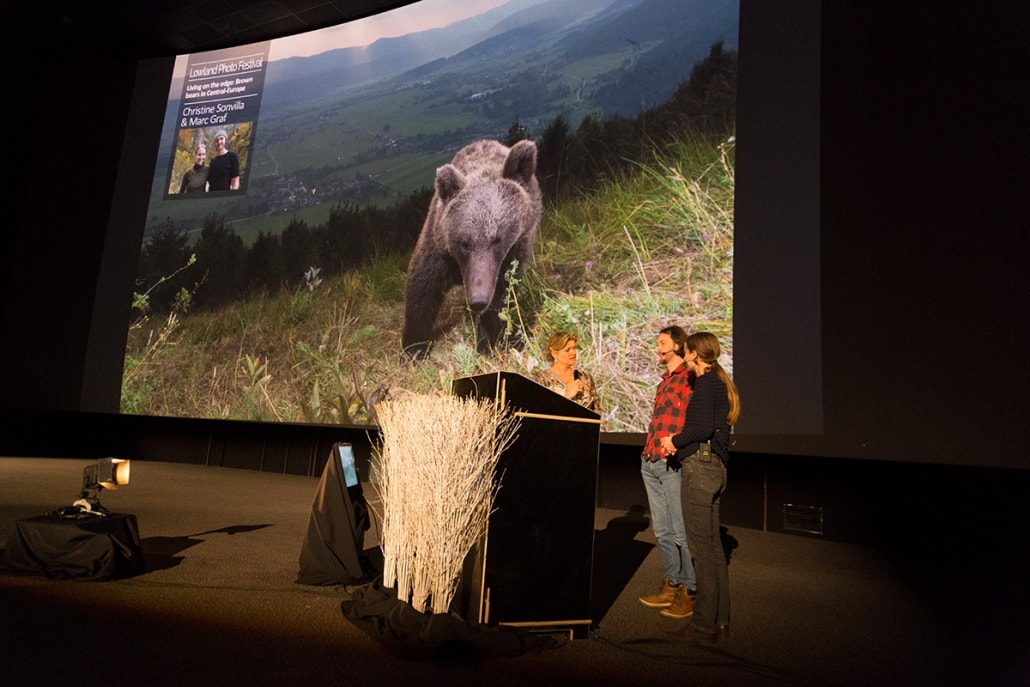

Wie so eine Kommunikation aussehen kann, zeigt das Projekt “Leben am Limit”.

Trotz der Herausforderungen, die mit der Rückkehr der Beutegreifer einhergehen, ist Mitgründerin Christine Sonvilla davon überzeugt, dass es auch in Österreich passende Lebensräume für die großen Tiere gibt.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Marc Graf und ihrem Kollegen Robert Haasman hat die Naturfotografin und Biologin daher 2015 das Foto- und Filmprojekt ins Leben gerufen.

Mit „Leben am Limit“ wollen Sonvilla und ihre Kollegen zeigen „wo überall vor allem große Beutegreifer am Limit sind“ und „für Tierarten werben, die es schwer haben“.

In Mitteleuropa erobern sich Beutegreifer langsam ihren Lebensraum zurück. Über 120 Wolfsrudel gibt es in Deutschland, Slowenien hat eine der dichtesten Braunbärenpopulationen weltweit und durch Schweizer Wälder streifen wieder Luchse.

Nach Österreich sind die Tiere, wenn man von ein paar Individuen absieht, allerdings noch nicht wieder dauerhaft zurückgekehrt. Dieses Ungleichgewicht habe letztendlich den Anstoß zu „Leben am Limit“ gegeben, erzählt Sonvilla.

Mit Fotos und Filmmaterial dokumentieren sie und ihre Kollegen das Zusammenleben von Mensch und Beutegreifer in Mitteleuropa. Besonders wichtig sei ihnen dabei, dass ihre Bilder eine klare Message haben. „Ich glaube es braucht diese Kombination aus Foto, Film und Message“, erklärt Sonvilla. Ihre Fotos sollen zeigen, dass ein Miteinander von Mensch und Tier auch im dichtbesiedelten Mitteleuropa, wo die Tiere in unmittelbarer Nähe zu uns Menschen leben, möglich ist.

Auf ihren Bildern sieht man oft einen Mix aus Natur- und Kulturlandschaft; man sieht Tiere und Menschen. In unaufgeregter Art und Weise machen die Fotos deutlich, wie sehr unser Lebensraum sich mit dem der Tiere überschneidet. Die Bilder vermitteln Normalität und zeigen ein Europa, in dem nicht jeder Bär, der sich in die Nähe eines Dorfes wagt, zwangsläufig ein Problembär ist.

Offener Dialog: Mit Leuten ins Gespräch kommen

Doch die Fronten beim Thema Beutegreifer sind verhärtet. Kommunikation sieht Sonvilla daher als „das Mittel, das wirklich um und auf ist“ um zwischen den Fronten zu vermitteln.

Mit ihrer Arbeit wollen sie und ihre Kollegen einen Dialog ermöglichen und auch „all jene erreichen, die vielleicht gar nicht per se naturaffin sind“. Dazu gehören laut Sonvilla vor allem auch die sogenannten Schlüsselleute: „Menschen aus der Landwirtschaft, die Nutztierhalter, die Jägerschaft, also jene Bereiche, in denen es wirklich zu Konflikten kommt“.

Besonders Vorträge schätzt Sonvilla, um einen Dialog und Austausch zu ermöglichen. Denn immer wieder würden sich auch Nutztierhalter und Jäger ihre Vorträge anhören und im Anschluss komme man dann häufig miteinander ins Gespräch, sagt sie. Bei solchen Gesprächen in entspanntem Rahmen merkt sie dann immer wieder, dass auch bei vielen Skeptikern durchaus Bereitschaft bestehe, etwas zu ändern.

Etwas ändern kann sich ihrer Meinung nach jedoch nur, wenn die Betroffenen auch dabei unterstützt werden, sich auf die neue Situation einzustellen. Leider überlasse man die Betroffenen in Österreich aber noch immer viel zu sehr sich selbst, kritisiert Sonvilla.

Sachlich und neutral statt emotional aufgebauscht

In den Medien wird das Thema Beutegreifer häufig aufgegriffen. Doch statt Lösungsansätze aufzuzeigen, werde die Debatte leider oft durch eine einseitige und unsachliche Berichterstattung weiter angeheizt, sagt Sonvilla. „Das ist eine irrsinnig gefährliche Form von Diskurs, weil es eben keinen Diskurs darstellt und auf vorgefassten Meinungen fußt […]. Es braucht einfach wirklich diese neutrale Basis“.

Was das angeht, sieht Sonvilla einen großen Vorteil in ihrer Unabhängigkeit. Denn im Vergleich zu größeren Umweltorganisationen wie dem WWF, hätten sie weniger mit Vorurteilen zu kämpfen und könnten auf einer neutraleren Ebene agieren. Dabei heiße neutral keinesfalls emotionslos, aber eben auch nicht „emotional aufgebauscht“.

Hoffnungsvoll, auch hinsichtlich einer offenen und neutralen Umweltkommunikation, stimmen Sonvilla grenzübergreifende Beutegreifer-Projekte wie das EU-finanzierte LIFE-DINALP BEAR. „Denn da ist wirklich zu hoffen, dass da dann auch wirklich mal ein Dialog zu Stande kommt“, sagt sie.

Das Beispiel Beutegreifer zeigt, wie wichtig die Meinung der Öffentlichkeit im Natur- und Umweltschutz ist. Sie entscheidet oftmals darüber, wie mit bestimmten Themen und Herausforderungen umgegangen wird. Eine sachliche und lösungsorientierte Umweltkommunikation ist wichtig, um einen Rahmen für Austausch und gemeinsames Handeln zu schaffen und so gemeinsame Zukunftsvisionen zu entwickeln.

(c) Daniel Dloughy

(c) Daniel Dloughy