Ein Feuersalamanderweibchen das beim ersten Regen nach den trockenen Sommermonaten ihr unterirdisches Versteck verlassen hat. Copyright: Kristin R. Szydlik

Noch ist der Feuersalamander eine in Österreich weit verbreitete Art, doch der Klimawandel, der Verlust geeigneter Lebensräume und eine sich bedrohlich ausbreitende Pilzerkrankung gefährden ihn zunehmend. Deshalb ist es höchste Zeit mehr über die Lebensweise und den Gesundheitszustand dieser Art zu erfahren, um sie bestmöglich zu schützen.

Unser unbekannter Nachbar

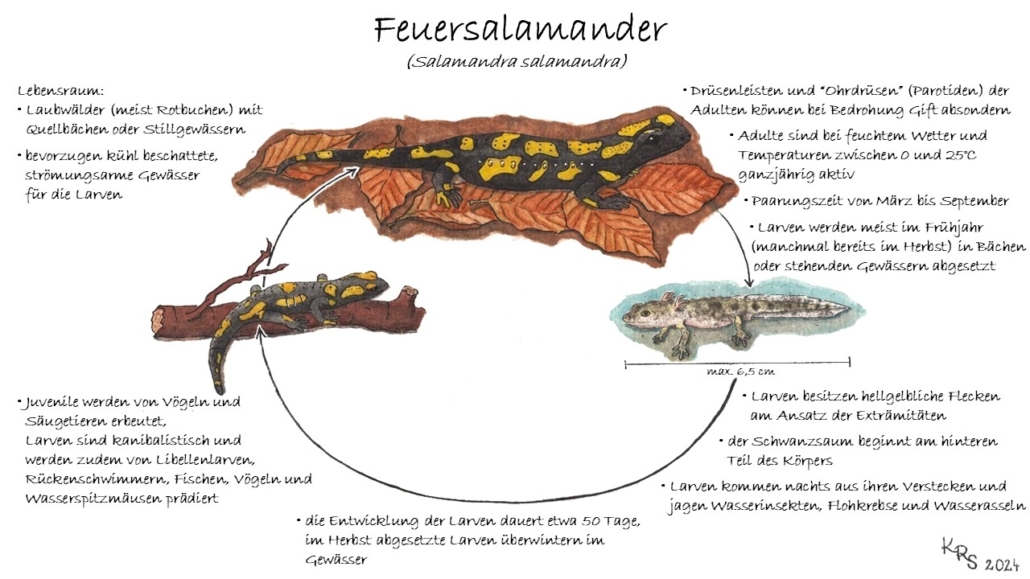

Das Leben des Feuersalamanders bleibt überwiegend vor unseren Blicken verborgen, denn die Amphibienart verbringt viel Zeit in unterirdischen Verstecken und ist häufig nachtaktiv. Insbesondere der erste Regen nach längerer Trockenheit lockt Feuersalamander (Salamandra salamandra) jedoch aus ihren Verstecken. Wie für Amphibien typisch, ist auch diese Art auf feuchte Umweltbedingungen angewiesen, denn ihre dünne Haut schützt sie nicht vor dem Austrocknen. Mit Körperlängen von über 20 Zentimeter ist der Feuersalamander der größte einheimische Salamander und kann in der Natur ein Alter von mehr als 20 Jahren erreichen. Feuersalamander bevorzugen feuchte Laubwälder mit sauberen, fischfreien Bachläufen oder Teichen. In solchen Lebensräumen können die Tiere ihr gesamtes Leben verbringen. Die Larven kommen im Wasser zur Welt und verbringen dort ihre ersten Lebensmonate, bevor sie als kleine Salamander an Land leben. Im Moos und Laub suchen sie nach ihrer Nahrung, wirbellosen Tieren, wie Regenwürmern, Spinnen, Insekten und Schnecken. Trockene Sommermonate sowie winterliche Frostperioden überdauern Feuersalamander in geschützten Verstecken, während sie ihren Stoffwechsel herunterregulieren und von ihren Reserven zehren.

Bedrohte Walddrachen im Wandel der Zeit

Ungünstige Wetterbedingungen, wie lange heiße und trockene Perioden, überstehen Feuersalamander vor allem durch ihr angepasstes Verhalten. Sie flüchten in sichere Verstecke und verharren dort, bis die Luftfeuchtigkeit steigt und Temperaturen zwischen 0 und 20°C erreicht sind. Aufgrund des Klimawandels verlängern sich die Perioden mit widrigen Bedingungen jedoch zunehmend. Die Sommer werden meist heißer und trockener, die Gefahr dabei: wenn der ersehnte Regen kommt, haben die Salamander womöglich bereits viele ihrer Reserven verbraucht und ihre körperliche Verfassung ist schlecht. Mildere Wintertemperaturen sorgen hingegen dafür, dass die Tiere ihren Stoffwechsel nicht weit genug herunterregulieren können, um die Zeit energiesparend zu überstehen.

Auch Verschlechterungen in ihrem Lebensraum machen den Feuersalamandern zu schaffen. Straßen trennen sie von ihren Fortpflanzungsgewässern und Totholz, in welchem sie sich verstecken oder Nahrung finden können, wird aus dem Wald entfernt.

Doch damit nicht genug. In 2010 sorgte ein eingeschleppter Pilz, in den Niederlanden für den Zusammenbruch einer ganzen Feuersalamanderpopulation (Spitzen-van der Sluijs et al., 2013; Martel et al., 2013) und breitet sich seither von dort über Deutschland, Belgien und Spanien hinweg aus (Böning et al., 2024). Die Folgen sind verheerend: Feuersalamander, die von der sogenannten Chytridiomykose oder auch „Salamanderpest“ befallen sind, versterben innerhalb von zwei Wochen und es kommt immer wieder zu Massensterben (Böning et al., 2024). Bisher wurden in Österreich noch keine Fälle der Chytridiomykose gemeldet (Quelle: Persönliche Kommunikation mit Dr. Doris Preininger, Mai 2025), doch es muss jederzeit damit gerechnet werden.

Info

Chytridiomykose, oder auch Salamanderpest, bezeichnet eine Pilzerkrankung ausgelöst durch den Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), der vor allem Schwanzlurche (Caudata) befällt. Ursprünglich stammt er aus Ostasien (Laking et al., 2017). In Europa sind insbesondere Feuersalamander von der Erkrankung betroffen. Der Hautpilz verbreitet sich durch Sporen, die lange Zeit überdauern können (Thomas et al., 2019). Infektionen führen zu Geschwüren und Hautläsionen, die sich zusätzlich mit Bakterien oder Viren infizieren, während Bsal das Immunsystem herunterreguliert (Böning et al., 2024). Erkrankte Feuersalamander leiden außerdem unter Muskelkrämpfen und stellen das Fressen ein, bis sie nach etwa zwei Wochen sterben (Martel et al. 2013). Eine aufwändige Wärmebehandlung einzelner Tiere in menschlicher Obhut ist möglich (Blooi et al., 2015).

Feuersalamander-Forschung in Wien

Der Tiergarten Schönbrunn organisiert seit 2016 ein österreichweites und jährliches Bsal-Monitoring in Kooperation mit freiwilligen Projektpartnern. Das Ergebnis: bisher konnten keine Fälle der Salamanderpest in Österreich festgestellt werden (Quelle: Dr. Doris Preininger). Gemeinsam mit dem Department für Mikrobiologie und Ökosystemforschung der Universität Wien untersucht der Tiergarten Schönbrunn außerdem zurzeit das Mikrobiom der Feuersalamander und testet, ob sich pilzhemmende Bakterien auf ihrer Haut ansiedeln können. (Quelle: Persönliche Kommunikation mit Dr. Doris Preininger und Dr. Susanne Stückler, Tiergarten Schönbrunn, Mai 2025).

An der Universität Wien wurden in den letzten Jahren bereits Überwinterungsverstecke der Feuersalamander in Wien (Leeb, 2013), sowie ihre Bewegungsradien (Burgstaller et al., 2021) und körperliche Verfassung untersucht (Mayerhofer, 2013; Szydlik, 2025).

In den kommenden Jahren wird am Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) der Veterinärmedizinischen Universität Wien weitere Forschung zu Feuersalamandern stattfinden. Dabei soll ein besseres Verständnis des Verhaltens, der körperlichen Verfassung und der Bestandsgröße im Wienerwald in den Fokus rücken. Ziel der Forschung ist es die Lebensweise der Feuersalamander weiter zu untersuchen, um daraus praktische Maßnahmen für den Artenschutz abzuleiten.

Gemeinsam für den Arterhalt

Doch man braucht kein wissenschaftliches Studium, um einen wertvollen Beitrag zum Erhalt von Feuersalamandern zu leisten.

Da die Sporen von Bsal die Infektionen auslösen, muss deren Verbreitung bestmöglich verhindert werden (Thomas et al., 2019). Am wichtigsten ist das gründliche Säubern der Wanderschuhe und anderer Wanderausrüstung, wenn unterschiedliche Regionen besucht werden. Durch das Entfernen von grobem Schmutz, das Abwaschen und anschließende Trocknen, oder im besten Fall das Desinfizieren mit Ethanol-haltigen Reinigungsmitteln, können die Dauersporen effizient abgetötet werden (Thomas et al., 2019). Diese Hygienemaßnahmen dämmen die Verbreitung durch den Menschen weitestgehend ein.

Amphibien dürfen grundsätzlich nicht berührt werden, um das menschliche und tierische Wohl sicherzustellen. Im Fall des Feuersalamanders wird die Bedeutung dieser Rücksichtnahme besonders gut sichtbar. Einerseits bleibt der Mensch durch den respektvollen Abstand vor dem Gift des Feuersalamanders geschützt, welches zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen kann. Andererseits schützt es die Amphibien vor toxischen Stoffen auf den Händen, wie Cremes und Mückenschutzsprays, sowie vor übertragbaren Erregern, wie dem Pilz Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans).

Findet man beim Waldspaziergang tote oder infizierte Feuersalamander, dann gilt in erster Linie: die Tiere nicht berühren! Stattdessen sollten Fotos gemacht, der Standort, das Datum und die Uhrzeit dokumentiert werden. Diese Daten im Anschluss unbedingt an die zuständige Kontaktperson des jeweiligen Bundeslandes weiterleiten (siehe Infobroschüre des Tiergarten Schönbrunn zu Bsal).

Wer Feuersalamander also bestmöglich schützen möchte, sollte sich an einige einfache Hygienemaßnahmen halten und die Tiere in der Natur immer aus respektvollem Abstand bewundern.

Wir bedanken uns herzlichst bei den Forschenden für den informativen Austausch und die spannenden Einblicke in ihre Forschungsfelder. Insbesondere bedanken wir uns bei Dr. Carolin Dittrich, Dr. Doris Preininger, Dr. Susanna Stückler, Dr. Stephan Burgstaller und Dr. Christoph Leeb für ihre wertvollen Anregungen zum Beitrag.

Wer an weiteren Informationen zum Thema interessiert ist, kann gern unter folgenden Links weiterlesen:

Literatur

Blooi, M., Martel, A., Haesebrouck, F., Vercammen, F., Bonte, D., Pasmans, F. (2015). Treatment of urodelans based on temperature dependent infection dynamics of Batrachochytrium salamandrivorans. Scientific Reports 5, 8037.DOI: 10.1038/srep08037

Böning, P., Plewnia, A., Virgo, J., Adam, J., Banowski, N., Bleidißel, S., Dabbagh, N., Dalbeck, L., Düssel-Siebert, H., Ellwart, S., Feiler, L., Ferner, V., Fischer, M., Gemeinhardt, L., Guschal, M., Geiger, A., Hansbauer, G., Hechinger, M., Hildwein, T., Lötters, S. (2024). Die Salamanderpest: Charakterisierung, aktuelle Situation in Deutschland, Handlungsempfehlungen. 31. 1-38.

Burgstaller, S., Leeb, C., Ringler, M., Gollmann, G. (2021). Demography and spatial activity of fire salamanders, Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), in two contrasting habitats in the Vienna Woods. Herpetozoa, 34(1), 23-34. DOI: 10.3897/herpetozoa.34.e58496.

Infobroschüre des Tiergarten Schönbrunn zu Bsal: https://www.zoovienna.at/media/uploads/dokumente/bsal_info-folder.pdf

Laking, A., Ngo, H., Pasmans, F., Martel, A., Nguyen, T. T. (2017). Batrachochytrium salamandrivorans is the predominant chytrid fungus in Vietnamese salamanders. Scientific Reports 7, 44443.DOI: 10.1038/srep44443

Leeb, C. (2013). Mass hibernation and notes on the winter activity of fire salamanders (Salamandra salamandra) in the Maurer Wald (Vienna, Austria). Master Thesis, University of Vienna, Vienna.

Martel, A., Spitzen-van der Sluijs, A., Blooi, M., Bert, W., Ducatelle, R., Fisher, M. C., Woeltjes, A., Bosman, W., Chiers, K., Bossuyt, F., Pasmans, F. (2013). Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 110 (38) 15325-15329, DOI: 10.1073/pnas.1307356110

Mayerhofer, M. (2013). Life-history variation in fire salamanders (Salamandra salamandra, Linnaeus, 1758) in the Vienna Woods. Master Thesis, University of Vienna, Vienna.

Spitzen-van der Sluijs, A., Spikmans, F., Bosman, W., de Zeeuw, M., van der Meij, T., Goverse, E., Kik, M., Pasmans, F., Martel, A. (2013). Rapid enigmatic decline drives the fire salamander (Salamandra salamandra) to the edge of extinction in the Netherlands. Amphibia-Reptilia, 34(2), 233-239.

DOI: 10.1163/15685381-00002891

Szydlik, K. R. (2025). Seasonal Changes of Body Condition in a Population of Fire Salamanders (Salamandra salamandra) in Vienna. Master Thesis, University of Vienna, Vienna.

Thomas, V., Wang, Y., Van Rooij, P., Verbrugghe, E., Baláž, V., Bosch, J., Cunningham, A., Fisher, M., Garner, T., Gilbert, M., Grasselli, E., Kinet, T., Laudelout, A., Lötters, S., Loyau, A., Miaud, C., Salvidio, S., Schmeller, D., Schmidt, B., Pasmans, F. (2019). Mitigating Batrachochytrium salamandrivorans in Europe. Amphibia-Reptilia. 40. 1-26. DOI: 10.1163/15685381-20191157.

Website Tiergarten Schönbrunn: https://www.zoovienna.at/natur-und-artenschutz/artenschutzprojekt-feuersalamander/

Kristin R. Szydlik

Kristin R. Szydlik